和双雪涛的会面约在他家附近的一间西餐厅,因为午饭时间还没完全过去,用餐的人仍旧不少,刀叉与餐盘的碰撞混合着各种交谈与店内音乐,略显喧嚣。得知要聊天,服务员细心地询问到是否可以接受吸烟区,那是店铺深处的一个独立区域,只有三四个客人,相对安静,只是空气差点。

这倒不是什么问题。双雪涛抽了许多年烟了,平均每天半包或一包,跟人聊天或者参加饭局更是烟不离手,抽几口掐灭,过一会儿捡起来再点,一根烟抽出三四根的效果。尤其写作的时候,打火机和烟灰缸必须放在不用转头就能摸到的地方,当初创作《聋哑时代》,他提前给自己准备了一整箱的烟,一夜一夜地点燃,烟雾缭绕地熏出了14万字。

“我要一个苏打水,你可以来杯咖啡,这儿的咖啡不错。”这间餐厅是双雪涛与朋友约会或商谈工作的常选之地,熟悉到已不需要再看酒水单。但干脆利落地点完单,他还是瞥了几眼周围,然后闲聊几句,起身去了趟卫生间。回来时,他说:“要不我们还是坐到外面吧。”

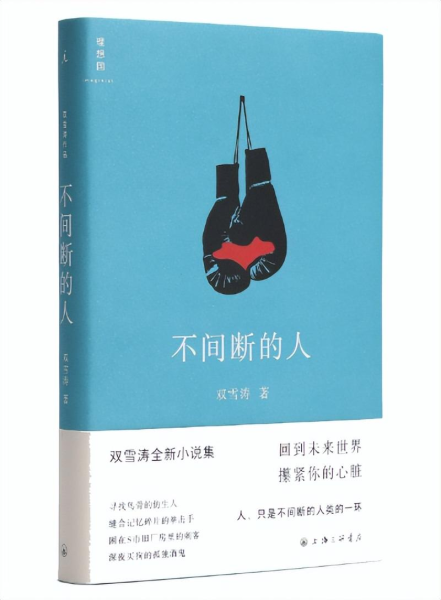

他并没有解释换位置的原因,只是在重新坐定后说了一句“还是外面舒服一些”。直到对话正式展开,聊到了刚出版的新作《不间断的人》以及近来的状态与变化,他才无意间说起自己已经完全把烟戒掉了。

不依赖于香烟的写作曾是双雪涛最希望拥有的才华,他为此努力尝试过,都以失败而告终。“后来真的是我觉得抽太多缺氧,而且那种狂热的程度有点影响工作,(所以)快刀斩乱麻,2019年把烟戒了。”差不多与此同时,他也开始写下一个中篇新作,熬过最初几个月的痛苦,他发现原来自己的写作真的可以告别香烟的陪伴。再之后几年,他就这样写了下去,淘汰了一些篇目又打磨了一些文字,最后留下7篇结成了如今的这本中短篇集。

“所以这本书是没有烟熏味的。”双雪涛对《中国新闻周刊》说。

作家双雪涛。本文图/受访者提供

慢慢地写

除了不再有烟熏味,《不间断的人》也是双雪涛迄今为止所有作品里写作时间跨度最长的一部。

十几年前还在银行上班的时候,双雪涛的写作只能在晚上进行,不管头脑里的故事行进到怎样关键的地步,他都必须在每天早上的八点半钟收起所有念头,换上制服坐进工位,老老实实地整报表贴汇票。即便如此,他写《翅鬼》也只用了21天,《聋哑时代》因为篇幅长一些,多花了点工夫,亦不过6个月而已。那是令人怀念的状态,万籁俱寂的夜里只有自己和自己的故事,想象起飞,常常不知飘向何处,定睛一看,周身战栗。

后来辞了职,全情投入写作,畅快反而逐渐退去,困滞的时刻开始闪现。等到从沈阳搬到北京,名声逐渐在文坛炸开,字里行间的自我博弈愈发激烈,最煎熬的一次,他甚至蓄须明志,写到最后发现还是惨不忍睹。只是从结果来看,这些艰难并不显眼,他的输出节奏始终是稳定的,一两年左右便能掏出一本拿得出手的集子来。

但《不间断的人》打破了这个节奏,从开笔到付梓,总共投入了五年。双雪涛天生性急,对待小说却向来耐心,这五年他把耐心用到极致,完全不去盘算每天的字数或者进度,写到觉得有点意思就会停手。甚至整部集子原本去年便已成框架,他也不急着交出,而是转回头去又写了一篇才终于决定截稿。

双雪涛新作《不间断的人》。

极致的耐心背后无疑有着现实的因素。“之前我会有出版焦虑,我希望在两三年之间能拿出一个东西来,现在这些焦虑都没有了。”如今的双雪涛不再是那个急切于通过写作“把自己托举起来给人看”的文坛新秀了,更无须“想起尿不湿的价格,实在不容易入睡”,面对文学,他已经拥有充足的空间从容不迫。

而更根本的原因,则在一定程度上是来自职业写作的某种必然。过往的大部分作品中,成长经历与时代记忆是双雪涛得心应手的素材来源,“很多小说有时候纯粹是为了情感而写成”,因此往往一气呵成。然而任何人的经验都是有限的,在持续的发掘与利用中终究难免于供不应求,何况“写作已经成为职业,同时也就使写作成为了一种盾牌,抵挡了生活里面很多真实的感受”。

其实在上一部作品《猎人》中,双雪涛已经顺应了这种必然,他扔掉了那些属于他的文学标志,不再只讲少年时代的故事,也不再囿于故乡东北。彼时的新书发布会上,一位读者说感觉他的东西味儿变了,他点头认可,表示这个形容挺准,配方确实有点调整。到了《不间断的人》,必然更加成为实然,拉长的创作周期是双雪涛有意追加的调整空间:“慢慢地琢磨,慢慢地写,把写什么、怎么写搞清楚。有时候对于作家来说,作品应该像是思考的一种展览。”

年龄同样是一个重要因素。跨坐在40岁的门槛上,双雪涛和他笔下的人物一起迈入中年,生活和世界都换了模样,一些原本笃定的事情开始有所怀疑,困惑或者悲观正在汹涌袭来。他需要留出更多斟酌和确认的余地,也需要看清时间究竟在自己身上产生着什么样的作用。

种种着意的考量落实在字里行间,《不间断的人》最终呈现出来的是一种全新的样貌:它不再像从前的双雪涛小说一样被浓稠的情绪包裹,即使情节仍在娴熟的叙述技巧中扑朔与诱惑,也藏不住一股强烈的理性气质,仿佛冷静的主题时时刻刻都在背后目不转睛,注视着落入故事陷阱的读者,随时准备现出真身。

双雪涛认同这种阅读感受。“我现在的小说里边,思考的比例比以前要多一些。一个故事在开始构思时能让我兴奋,一定是因为它和我最近在思考的问题相契合,我会先把这个故事写下来,写的过程中把思考的东西稍微提炼出来一些。”不过,这并不意味着他正在奔向某种主题先行式的写作,那种东西他写不来也不想写:“卒章显志太难了,不是我擅长的,我还是喜欢写一个有意思的故事,这个跟我最初开始写作没什么太大变化。”

寒毒在身

“不能美化(原先)那种奔腾,因为刚开始写小说是进入了一个未知领域,看什么都是珍宝钻石。”对于如今的状态,双雪涛很满意:“对我来说,只要保持一个正常的写作节奏就可以。我这几年写作的节奏还是相对比较平稳,出版是另外一个节奏,就是我写完之后,愿不愿意在这个时间把它出版,这是两个东西。”

在双雪涛看来,文学不是比赛不是进化论,他不太比较过去和现在,也不需要以此作为对自我进行检查和反思的方式。至于别人是否愿意比较,更无所谓。“从一开始写作,我就不太在乎别人的评价。”他说。

文学世界里,双雪涛拥有着强大的自信,或者更准确地说,文学筑起一座坚固的城池,加冕他成为了自己的王。而在这座城池之外,双雪涛并不经常底气十足。

1983年出生的双雪涛,成长于工业型东北的衰落时刻。父母都是下岗大潮里的落水者,靠着摆摊卖玉米和茶叶蛋勉力维持生活,经济恐慌的阴云长期笼罩在家庭头上。住在城郊结合部破败、混乱的艳粉街,这样的日子倒还显不出什么来,那里的人们虽然面目各异,过得却都一样潦草。但每天赶路几十分钟到市中心上学,则让所有窘迫暴露得一丝不挂:同学聊的电视剧和娱乐节目,他全没看过,因为家里没有有线,电视机只收得到中央一和中央二;放学以后大家互相约着出去玩,他也掺和不上,因为家里没有电话,谁都找不到他;老师更是势利眼,三六九等地区分开对待学生的态度,而且对付一群小孩,连不露声色的伪装都不需要。

涉世未深便迎面相撞的出身落差,在双雪涛尚且稚嫩的内心里种下了一颗自卑的种子,即使后来长大成人,这颗种子却早已生根发芽,拔除不掉。他曾说过自己是一个懦弱的人,害怕出错,以致于到北京生活的时候,特别容易附和别人,特别习惯点头,“并且嘴里发出一种含糊的嗯嗯声”。在为作品《聋哑时代》写就的创作谈中,他创造了一个更文学化的描述——“就像中了玄冥神掌,虽然没死,不过寒毒在身,时不时就要发作”。

有时,自卑还会以一种看似幽默的方式悄然冒头。跟双雪涛喝过酒的人都知道,他常常是一场饭局的气氛担当,取之不竭的段子搭配自带喜感的沈阳口音,让所有被酒精释放出多巴胺的人欢快加倍。但只有双雪涛自己知道,这不过是为了掩饰与人相处的尴尬:“社交一直以来都不是我的强项,我怕话说错了或者是不是别人会觉得我这个人不好,但是我不会失礼,会尽量让大家舒服一点。特别紧张的时候(说话)容易产生两个方向,一个是比较熟悉的方向,一个是插科打诨的方向。”除了玩笑,缓解焦虑的策略还有很多,比如抢先灌下两杯酒,让自己在微醺中迅速得到放松,比如抽烟,一根接一根,特别凶特别狠。

唯有文学能让根深蒂固的自卑鞠躬退场。因为写作是一个人的活计,而且每个人都可以有自己的标准,与旁人没有丝毫关系,也“无关身份,只是自洁和精神跋涉”;更因为写作“可以全情投入,把一切推向极致,放泄自己彻底的一面”,“不用非得压抑自己”。

文学给予双雪涛的回应也足够积极、热情。他一出手便获了华文世界电影小说奖首奖,再又凭一份写作计划拿到台北文学奖年金;人民大学开硕士写作班,第一届招生就录取了他;首次在大陆出版小说集《平原上的摩西》,市场反响热烈,腰封上“迟来的大师”五个字没有成为一句彻底的妄言,并且一举拉开了“东北文艺复兴”的帷幕。“所以我是一个很幸运的例子,如果写了十年还没有被人看到,肯定是不一样的。”双雪涛说。

当然从处女作首奖到首部小说集,之间相隔六年,过程中“不光是鼓励,也在怀疑里面成长”——“最开始写小说,一些当地作家觉得我不知天高地厚,包括辞职,包括去北京,有很多人都说行不通。”现实如此,他更加确信作家就是独个儿的那个人,除了兀自埋首、耐心等待,以及“前面那个奖给了一些信心”,再没有其他奢望与依凭。

好在,“自己饲养笼子里的自己,倒也活了下来”。

小心翼翼

这几年,文学之外的双雪涛也开始变得放松一些了。一些仍然需要应酬的场合中,他不再灌自己酒,烟本来便戒了,至于段子,不是完全不讲,但绝不像从前那样刻意为之、目的明确。“因为没有那么紧张、那么焦虑了。一个是随着年龄增长,我可以选择一些饭局,不用都去,有些人不想见就不见了。另外我现在也不太在乎饭局的气氛好不好,四十岁了,不是饭局里年龄最小的人了,我可以接受很boring的饭局,不愿意再去说一些不想说的话。”

除了来自岁月的馈赠,泰然处之的背后更重要的是心态调整。双雪涛说:“我觉得不能把自己看得特别重要。没有那么把自己当回事儿,就会放松,把自己看得重要,每一句话(都考虑)别人到底怎么想,就会焦虑。大家正常地聊天就行了,我把我的想法告诉你,你不同意,我也接受。”

其实把不把自己当回事儿,多多少少与自我处境是有关系的。当别人不把自己当回事儿时,自己得努力显得是那么回事儿,如若不然更容易被藐视被忽略,甚至可能衍生出自轻自贱;当别人把自己当回事儿时,自己则不必再主动显露,否则落个自鸣得意的嫌疑,反倒是轻拿轻放,姿态潇洒。曾经的双雪涛或许未必尽然属于前者,现在则无疑靠拢后者,所以他并不否认“人会随着自己境地的变化而更自信”,尽管“它的作用不是特别明显”。

世俗意义上,双雪涛如今不仅在文学领域获得了成功,也正在昂首进发影视领域。他的小说在影视版权市场炙手可热,多部作品已被争相买走,其中电影《刺杀小说家》在2021年的春节档上映,网络剧集《平原上的摩西》于去年上线播出,同名电影(后改名为《平原上的火焰》)也已制作完成。同时,搜索国家电影局的公示信息可以看到,《我的朋友安德烈》《飞行家》也备案在册。据说最新的这本《不间断的人》当中,《刺客爱人》等篇目的改编已经在进行。

当然,用双雪涛的话说,他在这些影视项目里扮演的角色只是“爱心援助”和“陪导演聊剧本”。但在《鹦鹉杀》这部和他的小说没有任何关系的电影中,他则亲身上阵担任了监制一职,甚至如果不是他,这部电影可能根本不会成形。导演麻赢心曾在采访中说过,这次合作之前她和双雪涛只在马德里书展上有过一面之缘,双雪涛给她留了联系方式,说要是有写好的东西想给人看看可以发他,她后来发了,却毫无把握真的会被看到,没想到双雪涛一通电话打来,说她可以试一试。再之后,双雪涛还拉来了《平原上的火焰》的制片人顿河,三个人通过一次次电话会议将项目落实并向前推进。

在回顾2023年华语电影的一篇文章中,影评人梅雪风评价《鹦鹉杀》是该年度“将人与人之间的那种微妙的互动拍得最细腻的一部电影”。但电影9月上映时,于大众层面收获的结果却并不圆满:从点映到下映,累计票房总共不过3923万,豆瓣评分更只有5.4。初次深度介入电影制作,双雪涛完成了一次毁誉参半的尝试,他有些失落,但也没那么失落:“第一,我觉得作为新导演来说,票房还算勉强可以,不是太惨。然后,现在电影的评价体系我没有那么认可,怎么评价电影的好与坏我有自己的一个标准,我还是觉得《鹦鹉杀》是非常有价值的,它肯定有一些稚嫩的、生涩的和比较书面的东西,但是它也有非常珍贵的、特别的东西,这是我非常看重的。做一个跟别人一样的东西,一直不是我的性格,也不是导演的性格。”

双雪涛说,只要有机会,只要有人愿意支持,之后他还是愿意继续做电影。“我希望一个有意思的故事能给观众看一下,也许它跟观众会有碰撞。”而且在他看来,不管写到什么程度,作家的界面都是有限的,电影可以丰富自己与社会的接触,让自己保持活力和心理健康。当然,他的电影身份里也许永远不会包括导演这一角色,因为他说过,导演所面对的变量太多,可以掌控的东西太少。

对双雪涛而言,可控感是一件重要的事情。他喜欢写作,一定程度上也是因为“作家像是在耕地,你在地上弄,大概就能保持一个收成”,何况每一个人物和故事的生长都可以掌握在自己手中。甚至就连每一次小说集的目录排序,他也会反复尝试、来回调整,将一篇篇小说当成乐高零件,享受摆弄和组装的乐趣。

有关作品篇幅的探索,同样包含可控感的考量。双雪涛是以《翅鬼》《聋哑时代》《天吾手记》三部长篇开启写作之路的,虽然体量也没有太大,但之后却一直再未出过长篇。2017年又试过一回,就是蓄须明志那次,最终跟胡子一起剪掉了。现在,他对长篇还是有念头,但不知道什么时候会写,而且即使真正动笔,大约依然不会太长。“写那么长,老是看不到终点,对我来说有点困扰。我希望能看到这个东西的一个大概位置,然后去翻山越岭,如果在云里看不到,就有点远。一年到两年之内能做完一个初稿,是一个特别好的节奏,它的可控感更强,没有那么焦虑。”

至于为何对可控感如此在意,双雪涛有两种解释。一种是唯心式的:“我是处女座,处女座特别不喜欢在无边无际里面游泳,更喜欢泳道,能看到多少圈”;另一种是精神分析式的:“有小心翼翼的部分,其实三十岁之后好了很多,因为我最内心有个本能是不想小心翼翼,但是也没有完全去除掉。”

之所以说后一种解释是精神分析式的,是因为“小心翼翼”这个词同样来自于他对艳粉街童年的回望与讲述。在那篇文章里,他是这样说的——

“我遵从规则小心翼翼地走……没有试错的成本,有什么别的出路?现实的强大就是你一旦走偏就无法再回来。”