腾格里沙漠是中国第四大沙漠,一片广袤无垠。地图上的它,坐卧在中国雄鸡的下背部,东抵贺兰山的巍峨,南接明代长城的沧桑,西邻巴丹吉林沙漠的奇峰。千百年来,腾格里沙漠见证了历史的潮起潮落——汉朝的铁骑曾在此与匈奴对峙,唐朝的军旅曾与突厥、回鹘浴血,宋朝的西夏党项人曾在此迁徙放牧,元朝后蒙古部族在此繁衍生息。这片沙海,以其不驯的姿态,似乎从未真正被人类“驯服”。

然而今天,在这片古老沙海的边缘,一场静默而坚韧的绿色行动正在展开。

从 2014 年到 2023 年,中国绿化基金会携手联合国环境规划署、气候组织等伙伴,共同发起一个名为“百万森林计划-沙漠锁边林行动”的项目。

锁边林项目将目光投向了腾格里沙漠的边缘地带——内蒙古阿拉善和甘肃民勤。项目实施十年后,中国林业科学研究院生态保护与修复研究所、中国林业科学研究院沙漠林业实验中心和甘肃省民勤治沙综合试验站组建科研团队,对这个项目的结果进行了全面而科学的评估。

超过 1000万株树木被种植,修复的荒漠化土地面积1.1亿平方米,相当于 15219 个标准足球场。这十年里,平均每分钟,就有 2棵新的树苗扎根。

图注:春季梭梭造林现场

种活了树

裁缝会给散布锁边,防止线头散开。沙漠锁边也是异曲同工:在沙漠边缘种上植物,形成一道绿色的防护带,把流动的沙子“锁”住,不让它继续向外扩张,侵蚀农田和家园。

无论是在阿拉善还是在民勤,环境都极为严酷,年均降雨量约在 200 毫米,而年蒸发量却在 3000 毫米左右。在这样的极端条件下,必须选出超强的抗干旱树种,才能在这些地方达到自然生存。

图注:成林后的梭梭

在阿拉善的项目区,花棒是当之无愧的“明星”。它的学名细枝羊柴,但这名字远不如当地人给它的爱称来得形象——“沙漠姑娘”。花棒是腾格里沙漠常见的灌木,能仅靠自然降水存活,绽放出簇簇粉色的花朵。它的秘密武器藏在地下:地上部分不过两米多高,但根系能扎到地上高度的六倍深。这些深根如同无数只手,紧紧抓住流动的沙土。

图注:成林后的花棒

在甘肃民勤的项目区,梭梭则是抵御风沙的“百年卫士”。梭梭是一种优秀的固沙树种,也是沙漠植物难得的长寿种,能活到100年。它的根系同样强大,能延伸到地下10米深,形成一张巨大的地下网络,牢牢锚定沙丘。梭梭还有一个特别的“伙伴”:它的根部能够寄生一种叫做肉苁蓉的中草药,这为当地带来了额外的经济收益。

但,种下一棵树只是开始。

要让树苗真正成活、成林,后期的管护至关重要。这些辛苦种下的树,在阿拉善和民勤究竟活了多少,长势如何?研究者们采用了多种方法进行评估:

· 样地监测: 在选定的代表性区域,科研人员蹲下身来,仔细清点树木种类和数量,测量草本植物的覆盖度,检测土壤的干湿程度和养分。这是微观层面的细致观察。

· 无人机航测: 让无人机搭载高清相机和传感器,从空中俯瞰整个项目区,拍摄照片,获取植被长势、覆盖范围等数据。这提供了宏观层面的整体视角。

· 模型评估: 将前两种方法收集到的海量数据输入电脑,运用科学模型进行分析计算,评估环境改善的程度,预测未来的变化趋势。

这些科学方法,共同绘制出了这片沙海边缘正在发生的深刻变化。

锁住了沙

植树锁边后最显著的改变,是风的姿态。它不再能肆无忌惮地卷起沙尘、侵蚀土壤。

中国的沙尘暴主要有几条路径,其中西北路径和北方路径都会经过腾格里沙漠,风速会在这里进一步加强,其影响范围能远达包括北京在内的中国东部大部分地区。

梭梭树深达10米的根网络,像一张巨大的网牢牢抓住沙土。茂密的树冠和枝条能有效减缓近地面的风速,拦截被吹起的沙子,让它们重新落下,从而达到防风固沙的效果。

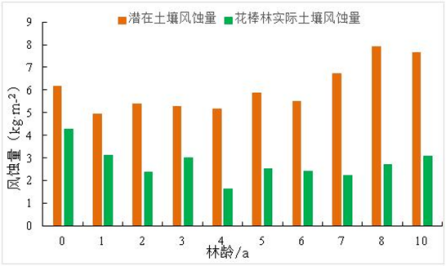

研究团队通过风蚀模型和实地监测计算发现,这些树的固沙能力与它们的年龄和高度密切相关。年轻的花棒(0-6岁)固沙能力相对较弱,但长到7-10岁,枝叶繁茂、根系发达,固沙效果显著增强。梭梭也一样,长得越高大,挡风固沙的能力越强。数据显示,8-10岁的梭梭林,能将背风面的沙尘水平降低到只剩原来的 31.26%——这意味着,超过三分之二的沙尘被成功阻挡!

图注:随着花棒树龄增长,花棒林固沙能力提升

锁边林项目持续了十年,许多花棒和梭梭已进入“壮年”。据统计,阿拉善的花棒林每年能固定 19.59万吨沙子,民勤的梭梭林每年能固定 47.82万吨,两地合计每年固沙量高达约 67.41万吨!按照每吨沙尘清理费用200元计算,仅此一项生态服务,每年就为社会节省了约 1.3亿元的成本。

固定了碳

除了脚下的沙子,空气中那些看不见的二氧化碳,也被这片绿色“抓”住了。

通过光合作用,花棒和梭梭吸入空气中的二氧化碳,将“碳”元素转化为自身生长的养分,储存在树干、枝叶和根系中。一部分碳还会被储存在土壤里。这个过程,就是固碳。

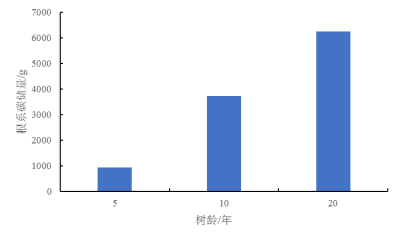

经过十年的生长积累,这些花棒林和梭梭林变成了一个个巨大的天然“碳银行”。这个银行不仅安全地保管着大量的碳,而且每年还在源源不断地吸收新的碳。这份固碳的能力,不仅有益于全球气候,也带来了可以量化的经济价值。

图注:随着树龄增长,梭梭树储存的碳量随之攀升

通过测量植物的生物量和土壤有机质得知,阿拉善的花棒林总共储存了约 40.47万吨的碳,民勤的梭梭林则储存了约 25.79万吨的碳。按照2024年的碳交易价格估算,阿拉善和民勤这两片林子每年通过吸收二氧化碳创造的价值,大约能达到近 259万元。

保护了种

锁边林不仅仅是一片人工种植的树林,它们更是生态恢复的催化剂。

首先,花棒和梭梭显著减弱了风速,有效抑制了风蚀,它们的根系固定了土壤颗粒,创造了更稳定的物理环境。

其次,长大的树冠提供了宝贵的阴凉,降低了地表温度和太阳辐射,从而显著减少了土壤水分的蒸发。

同时,为了养护人工林进行的适度灌溉,不仅保障了树木的生存,也提高了周边沙土的含水量,为其他本地野生植物的萌发和生长提供了更适宜的湿度条件。

土壤改善了,水分增加了,原本难以扎根的本地野生植物开始逐步回归。在阿拉善的花棒林里,花棒的平均保存率高达83.3%,整个区域的植被覆盖度大幅增加。现在这里已知有14科37属40种植物,除了常见的沙生植物,更有牛心朴子、百花蒿、沙芥等被列为近危物种的珍稀植物。在民勤五年以上的梭梭林中,梭梭的平均保存率在86%-94%。在一些种植了五年以上的人工梭梭林地,消失多年的黄花补血草、猪毛蒿等原生草本植物重新出现,甚至还长出了白刺、红砂等多年生灌木。

图注:黄花补血草、沙拐枣、牛心朴子等省级重点保护植物

据统计,阿拉善两个项目区共发现了 7种省级重点保护植物,以及 38种非保护性植物。

滋养了人

这片在沙海边缘生长的绿色,不仅改善了环境,也为当地带来了新的希望和生机,让曾经的“沙窝子”焕发出新的活力。

曾经人迹罕至的沙漠边缘,如今因为这片绿色,变成了一道独特的风景线。锁边林项目助推了多个生态旅游基地的发展。报告显示,每年有数万人次的游客来到阿拉善和民勤的“锁边林”基地,参与植树体验、研学旅行等活动。仅生态旅游一项,每年就能带来 800万元以上的经济价值。

在阿拉善,腾格里沙漠锁边生态公益项目基地接待了各种群体——企业、社会团体、亲子家庭、中小学生,都来到这里进行暑期研学、沙漠体验。游客和志愿者们在实践中学习了生态知识,提高了环境保护意识。仅在2024年,该基地就接待了约1600人次,估算的直接或间接经济价值超过300万元人民币。

图注:阿拉善项目地开展的生态研学活动

在民勤,四方墩和昌盛是两个重要的生态林基地。它们位于民勤县东部的风沙口——这就像是腾格里和巴丹吉林沙漠伸向民勤绿洲和红崖山水库的“沙爪子”。许多人特意来到这里,亲身感受风沙的威力,用自己的双手加固这道绿色的防线。仅2024年,四方墩生态林修复基地就接待了约2万生态旅游人次,估算的经济价值超过500万元人民币。

随着生态旅游的发展,一些农牧民还开办了“农家乐”、“牧家游”,将自己的家变成了接待游客的地方,增加了收入。

这还只是锁边林项目直接为当地农牧民带来的新生计之一。除了与生态旅游相关的收入,当地农牧民还参与种树、管护林地、在梭梭根部嫁接肉苁蓉等工作,获得了稳定的收入,调研显示,这些“锁边林”每年能带动当地农牧民增收 200万元以上。

图注:参与合作造林的牧民

连起了心

十年光阴,“沙漠锁边林”项目交出了一份令人振奋的答卷。这份成就,是无数双手、无数力量共同汇聚的结果。

企业的参与至关重要。许多企业不仅提供资金支持,还组织员工志愿者深入荒漠化地区,亲手栽种耐旱植物,为治沙注入了源源不断的活力。例如赫基(中国)集团股份有限公司、丰田纺织(中国)有限公司、新城控股集团股份有限公司、深圳市左右家居销售有限公司、兴业银行股份有限公司信用卡中心、厦门建发集团有限公司等爱心企业,这些企业以实际行动诠释责任担当。

公众的参与同样不可或缺。每年都有众多青年志愿者奔赴基地,用实际行动表达对生态保护的承诺。

“种一棵树最好的时间是十年前,其次是现在。”“百万森林计划”的参与者们深知这一点,他们十年前在躬身种树,如今依然在躬身种树。

本文仅代表作者观点,不代表本刊立场