突破传统课堂边界,将思政教育从“书本小课堂”拓展到“社会大课堂”,实现知识传授、价值引领与实践养成有机统一。

作为全国基础教育改革创新示范区,深圳市南山区基层各学校在深化教育改革中不断探索创新,在学校治理升级、课程体系重构、育人方式变革等方面形成了诸多可复制推广的“南山经验”。

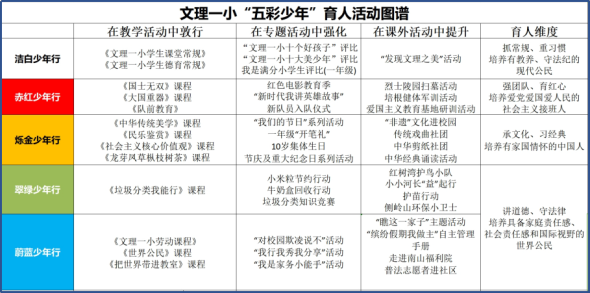

深圳市南山区文理实验学校(集团)文理一小(以下简称“文理一小”)就是众多贡献“南山经验”的学校之一,是南山区中小幼一体化德育行动“大思政工作室”牵头校,引领和指导全区中小学深化德育工作创新实践。

近年来,文理一小以创新“大思政课”为切口,突破传统课堂边界,将思政教育从“书本小课堂”拓展到“社会大课堂”,实现知识传授、价值引领与实践养成有机统一,催生了富有时代特征、地域特色和校本特点的全链条大思政育人新生态。

“学校将思政教育渗透到校内校外育人全过程!”文理一小校长罗毅廉介绍,在深化教育改革、落实立德树人根本任务工作中,学校结合南山区现代城市文明生态,抓住思政工作这条“生命线”,在青少年小学阶段实施“精准滴灌”,从创新内容、形式、方法和途径等方面着手,提出“大思政课”理念,并探索建立“课程建设—师资培养—资源整合—评价改革”四维联动大思政育人机制。让“大思政课”真正起到沟通心灵、启智润心的作用,为引导广大青少年建立正确的世界观、人生观和价值观,扣好人生“第一粒扣子”,走好未来成长的每一步打下坚实的基础。

文理一小获评2023年深圳市南山区红色基因传承示范校。(文理一小供图)

大思政课

文理一小从学校管理到教育教学全过程明确思政“大使命”,融入大思政育人理念,并重塑德育顶层价值,让“大思政”引领教育教学全过程创新。

文理一小德育主任李圆圆介绍,从“思政课”到“大思政课”的转变,体现了思想政治教育已升华为学校教育全过程的核心思想,推动了学校教育理念、途径和方法的全面变革与升级。

“大思政课”旨在打破传统独立课程模式,将思政教育全面融入日常教学、校园文化建设、青少年管理、家庭教育及协同育人等多个方面,强调教育的全程性、全员性和全方位性,注重追求教育目标的全面发展。这一转变要求教育工作不仅传授知识,更要培养青少年的思维能力、创新精神和社会责任感,提高他们思辨和解决实际问题的能力,形成利于青少年全面发展的教育体系,对德育工作提出了更新、更高的要求。罗毅廉解释说。

“思政课程”纵向贯通

文理一小一直坚持跨学科、跨文化创新构建育人课程,在“大思政课”实践中,文理一小拓展学科融合路径,形成了“基础课程+拓展课程+实践课程”三级课程结构。

罗毅廉介绍,文理一小各学科结合“大思政课”理念协同发力,积极探索符合本学科逻辑的教学范式,实现了对传统课堂情感、态度、价值观教学环节的全方位重塑和升级,打破了不同学科教学的界限和传统教学观念的束缚,实现了思政课程纵向贯通,形成了基础课程精品化、校本课程特色化、实践课程项目化的大思政融合课程体系。

例如,在基础课程精品化方面,文理一小打造“双师课堂”,思政教师与学科教师共同备课,挖掘语文、历史等学科的思政元素。数学课融入深圳GDP增长数据解析,科学课结合华为5G技术发展史教学。

在校本课程特色化方面,开发《湾区少年》《创新密码》等校本教材,将前海自贸区、腾讯总部等地标转化为教学资源库。

在实践课程项目化方面,设计“城市治理小参谋”“科技园区探秘”等PBL项目,近三年累计开展社会实践236场次。

“从思政课到大思政课,‘大’的概念需要得到充分理解、诠释和落实。”李圆圆表示,文理一小以大视野坚定大自信,通过持续开发《时事思政》系列课程,引导学生拓宽视野,突破传统的学科边界,关注整个社会、整个国家甚至全球局势,使学生具备全局观和国际视野,更好地适应和应对全球化时代的变化与挑战。《时事思政课程》结合中小学生身心发展和认知特点,选取当下学生感兴趣的时政话题和热点事件,把道理讲深讲透讲活,正确引导学生从小树立正确的世界观、人生观和价值观,逐步使学生理解和认同社会主义核心价值观和社会主义共同理想,进一步坚定“四个自信”。

例如,将社会主义核心价值观教育具象化为“六个一”工程:每日一次时事播报、每周一节主题班会、每月一次研学实践、每季一个文化节庆、每年一轮职业体验、全程一生成长档案,使思政教育可感可知可行。

实践中,文理一小开发了《有这样一座城——深圳故事20讲》系列课程,将社会主义核心价值观通过历史和时代的镜头充分诠释和展示出来,如《有种时尚叫深圳校服》、《猪脚饭与深圳速度》、《宇宙最强街道——粤海传奇》,从深圳人民喜闻乐见的生活话题入手,充分提高社会主义核心价值观教育的吸引力、感染力、针对性和实效性。

文理一小巧用在地资源开展大思政课项目式学习实践,利用学校周边、社区、企事业单位开发了“30分钟德育圈”。(文理一小供图)

“思政资源”横向融通

文理一小整合南山改革开放、科技创新、城市人文等特色资源,让思政资源横向融通,探索场景化教学、数字化赋能、议题式学习,激发社会“大课堂”活力,释放育人“大能量”潜力,推进育人方式深度变革。

例如,在场景化教学方面,文理一小充分开发学校超宽阶梯、校园文化墙、校史馆以及楼顶茶园和校园后山等场地,开发建设300余平方米的“文化学习长廊”,包括党史时间轴、核心价值观、学校成长史、茶文化特色课等互动体验学习场景。

文理一小还积极利用数字化赋能让思政资源实现“线上+线下”结合,如运用VR技术重现莲花山邓小平铜像广场场景,开发“云游党史馆”在线课程等。

在议题式学习方面,文理一小利用国际国内热点议题资源,实时形成思政育人,例如,结合“中美科技竞争”“垃圾分类立法”等现实问题组织辩论研讨,激发学生学习内生动力。

罗毅廉表示,评估“大思政课”的成效,关键在于是否真正启迪了学生思想,形成了深刻理性认知,培养了坚定情操,并激扬了持续的人生斗志。文理一小将学校小课堂与社会大课堂相结合,从学生真实生活出发,充分挖掘社会育人资源,让学生在真实体验中健康成长。

据了解,文理一小巧用在地资源开展大思政课项目式学习实践,利用学校周边、社区、企事业单位开发了“30分钟德育圈”,以国家课程为基础,采取“寻找在地资源——设计驱动问题——研制任务单——合作完成任务——展示研究成果——评价反馈反思”的大思政课实施路径,从学生的真实生活入手、从情感入手,让学生在实践中体悟社会主义核心价值观的真实力量、让学生在寻找榜样和追逐榜样的过程中逐步成为闪闪发光的自己,从而培养学生的理想信念和责任意识。

文理一小开设跨学科、跨文化的茶文化课程,让学生在课程中感受文化自信,传承优秀传统文化。(文理一小供图)

“思政育人”多维协同

文理一小积极构建校、家、社、企协同育人共同体,实现思政育人多维协同格局。 如社区服务、公民责任项目、环保行动、社区治安监督等,在学校为主导,学生为主体、家庭和社区参与下,让学生直接参与到解决社会问题和改善他人生活的过程中。

据了解,文理一小创新指导家长智库、家长学校、家委会的日常建设工作,吸纳100余名各行业家长成立“导师团”,积极参与到学校育人工作中来;还与南山博物馆、大疆创新、变化公园等10余家单位共建实践基地;邀请腾讯工程师、社区党委、派出所民警等到学校开展主题讲座等。

近年来,文理一小“思政育人”理念下,不管是学生还是教师都实现了整体提升。

调研数据显示,文理一小98.6%学生能准确表述社会主义核心价值观内涵,92.3%学生具备基本的社会调研能力,各类创新实践类奖项逐年增长。

在教师成长方面,学校形成了10余个精品课例,获得市级以上奖励;2项省级思政课题成功立项,教师的跨学科备课能力显著提升。

值得一提的是,文理一小探索制定了《文理一小学科思政育人标准》,这成为基层学校首个涵盖校家社参与、学科融合的思政育人标准。在落实全时育人、全员育人、全过程育人方面,学校不仅树立教师的“大情怀”,也激发了学生的“大志向”。例如,语文学科注重“积累语言文字,发展思维能力;构筑家国情怀,坚定理想信念;传承中华文化,树立文化自信;提高鉴赏能力,培养审美情趣” 。体育学科强调“发展健康行为,培养健美理念;提高进取意识,树立拼搏精神。这些举措有力促进了校、家、社协同育人模式的升级,实现了从 、“思政课程”到“ 课程思政”的责任转化。

从文理一小的大思政育人理念实践成效来看,新时代思政教育必须打破“孤岛效应”,通过课程重构、方式创新、机制突破,将制度优势转化为育人效能。其创新价值不仅在于构建了开放协同的育人体系,更在于探索出基础教育阶段落实“为党育人、为国育才”使命的有效路径。

随着《深圳市大中小学思政课一体化建设实施方案》的深入推进,文理一小这种以实践性、综合性为特征的大思政教育新模式,将为基础教育高质量发展注入新动能。