近日,核心期刊《装饰》杂志重磅刊发论文《色彩塑造空间——山西高平开化寺大殿的色彩营造思想初探》引发热议。这篇由清华大学李路珂教授团队领衔的研究,首次系统性揭开了北宋工匠如何用色彩“造光”“造空间”的千年奥秘。高平开化寺大殿——这座与《营造法式》同时代的北宋木构瑰宝,被网友戏称为“宋代美学天花板”,其色彩运用之精妙,堪比现代“空间魔术”。

一、千年古寺竟是“北宋版光影实验室”

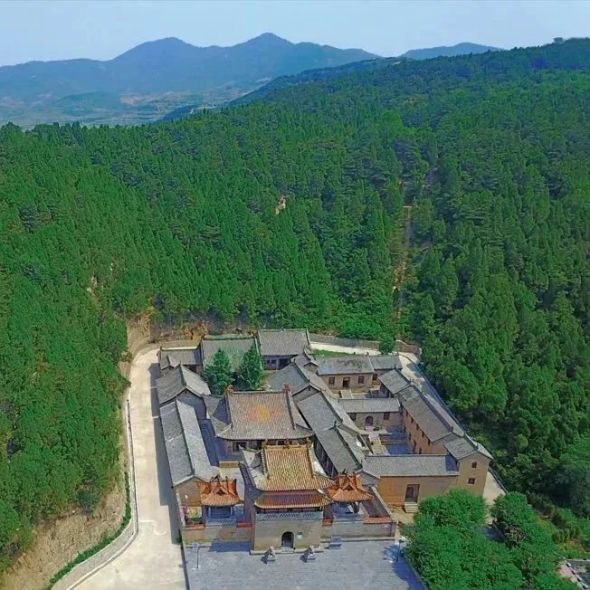

位于山西高平舍利山腰的开化寺大雄宝殿,是国内唯一完整保存宋代建筑彩画与壁画的“活化石”。研究团队通过科学勘察发现,北宋工匠通过“叠晕”和“凹凸花”两大“黑科技”,让静态的建筑与壁画“活”了起来。

开化寺鸟瞰(李路珂摄)

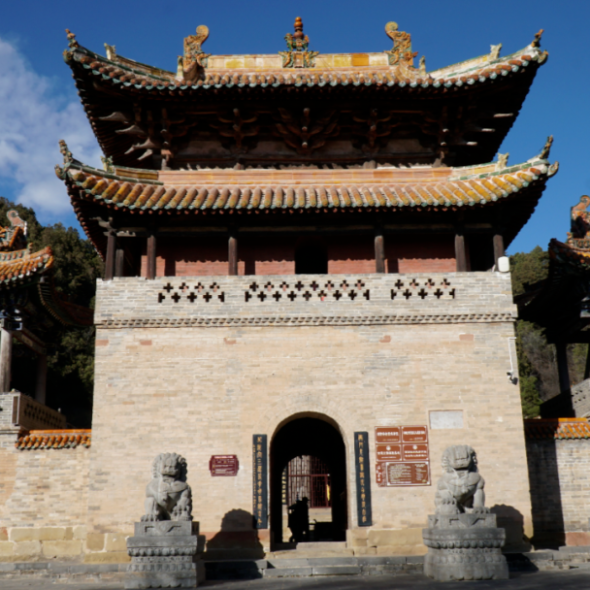

开化寺大殿外景 (李路珂摄)

开化寺大殿室内全景 (李路珂摄)

开化寺大殿斗栱及梁架彩画复原图(蒋雨彤彩画制图,底图为清华大学建筑学院团队测绘成果)

1.叠晕造光:佛光普照原是“颜料魔法”?

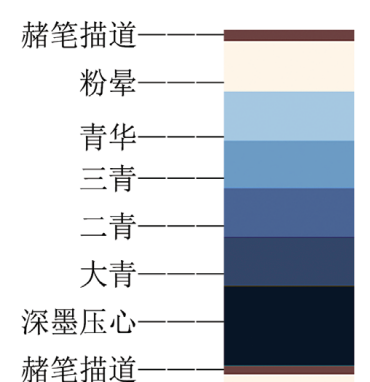

“叠晕”技法以青、绿、红三色为主,通过调和黑、白颜料,细分出3-4级明度渐变。例如佛像的背光,从最深的大青到最浅的白色层层晕染,仿佛自带“柔光滤镜”。壁画中的放射状光带,则以青绿纯色与浅色渐变,再用土红勾勒轮廓,让光芒如涟漪般向外扩散。论文指出,这种技法让二维壁画在观者眼中产生动态的光照效果,“佛光普照”的震撼感,实则是古人精心设计的视觉陷阱。

日晕景观(内蒙古额尔古纳,2023 年,人民日报客户端)

在佛教图像中大量出现的圆光、身光。图为(初唐)莫高窟332窟东壁北侧释迦说法图中的圆光和身光《敦煌石窟全集》卷 2,图 29)

高平开化寺大殿西壁当心间释迦佛头光、身光及放射状光芒的综合表现,以及三组同心圆所凸显的佛身“主轴”(李路珂制图,底图为清华大学建筑学院与广州慕光科技有限公司 合作采集影像)

《营造法式》青色叠晕示意图(李路珂《营造法式彩画研究》)

2.凹凸塑景:梁柱上的“裸眼3D”

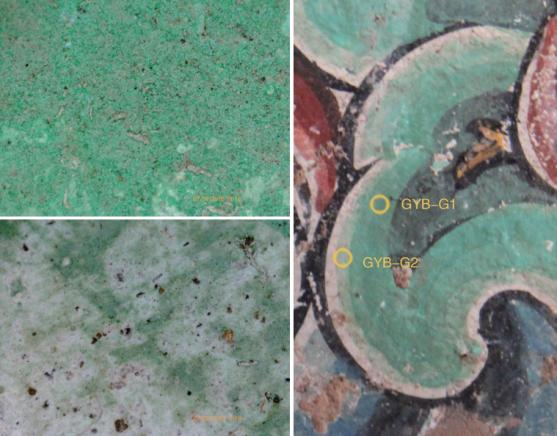

“凹凸花”技法则利用冷暖色对比制造空间错觉。例如大殿栱眼壁的海石榴华纹,叶片以青绿叠晕绘制,边缘用深色压线,远看叶片翻卷如浮雕,近观却是平面彩画。更绝的是,梁枋上的龟纹、方胜纹以四方连续铺满表面,如同用“华丽锦缎”包裹木构,让粗犷的梁柱瞬间变身“高定艺术品”。网友调侃:“北宋工匠怕不是穿越回去的平面设计师?”

高平开化寺大殿栱眼壁彩画中两处绿色涂层的微观照片,显示出浅绿色带是由深绿和白色混合而成

3.色彩分区:西壁烟火气,东壁佛国境

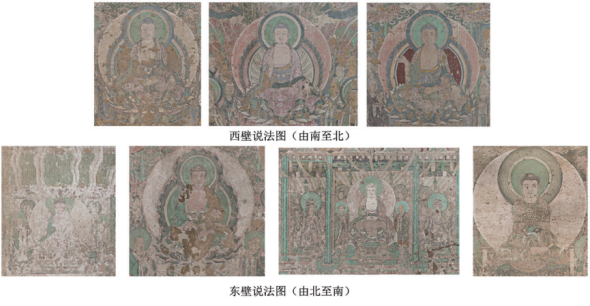

研究还发现,大殿东西壁的色彩暗藏“空间剧本”。西壁描绘人间故事,以红色为主调,云气、建筑梁柱大量用红,烟火气十足;东壁表现佛国世界,青绿统治画面,仅以零星朱红点缀,庄严感拉满。就连栱眼壁的彩画也“看人下菜碟”——西壁红色占比高达40%,东壁则青绿占主导。色彩,成了北宋人操控空间意义的“隐形导演”。

东西壁壁画说法图的色调对比(蒋雨彤整理,清华大学建筑学院与广州慕光科技 有限公司合作采集影像)

二、一本色卡,对话千年:清华复原宋代古建色卡

东方色彩深深植根于中国古老文明,尽管古代先贤们未留下系统性色彩专著,但其对色彩的精妙运用,却在建筑、壁画等文化领域熠熠生辉。为推动中国传统色彩体系的研究,2024年,在贵州茅台的支持下,国内机构与学者共同发起"东方传统色彩计划",搭建研究平台,探索传统色彩在现代的创新应用。

依托于清华大学建筑学院建筑历史与理论研究所的深厚学术底蕴与科研实力,《宋代古建筑·山西高平开化寺色卡》应运而生。该项研究以山西高平开化寺古建筑为起点,旨在构建一套以北宋官式建筑彩画材料、工艺与视觉性质为核心的信息体系,为中国古代建筑彩画知识谱系的完善贡献力量。

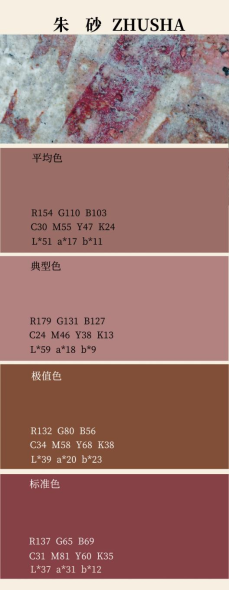

六大色系,提炼17种“宋代顶流色”。

开化寺大殿色卡(刘欣整理制图,色彩数据为清华大学建筑学院团队采集)

本色卡收录了科研人员实地采集的高平开化寺彩绘色彩样本,通过科学严谨的分析与历史文献的深入考据,最终提炼出青、绿、红、黄、白、黑六大色系,包括17种具有代表性的色彩。例如:

“深青”:提取自佛像头光的叠晕色,平均色色值(R62 G69 B68),仿佛能触摸到北宋天空的澄澈。

“朱砂”:取自壁画主佛袈裟,平均色色值(R154 G110 B103),千年后仍炽烈如初。

“大绿”:栱眼壁海石榴叶的主色调,平均色色值(R90 G119 B96),冷中带暖,暗藏生机。

研究团队在颜料层中发现北宋工匠的“调色秘方”:铁红广泛用于云气与梁柱,朱砂专供主佛“高定”;青绿颜料中混入铅白或墨汁,手动调节明暗。更绝的是,色卡按“标准色(原貌)→典型色(感知)→平均色、极值色(现状)”排列,既还原北宋原色,又记录时间赋予的斑驳。网友感叹:“这哪是色卡,分明是色彩的‘时空胶囊’!”

彩画视觉层级分布示意图(西壁)(蒋雨彤统计并制图)

三、从“色彩元宇宙”到文化自信:一场跨越千年的对话

古人的“流量密码”:将教化藏在美学里。

《泽州舍利山开化寺修功德记》记载,北宋人步入大殿时,会因“殿宇危峨,烂以丹青”而肃然起敬。研究团队指出,这种“敬畏感”绝非偶然:色彩分区引导视线流动,视觉层级暗示等级秩序,就连壁画边饰的卷草纹与光锥纹,也在无形中操控观者的行进节奏。可以说,整座大殿是一座精心设计的“沉浸式教化剧场”。

(开化寺外景)

《宋代古建筑·山西高平开化寺色卡》的发布,不仅为古建修复提供科学依据,更试图回答一个更大的命题:如何让中国传统色彩体系与面向染色工业与照明科学的国际色彩体系对话?正如李路珂教授所言:“西方用光谱定义色彩,我们用‘五行五色’理解宇宙。“这套色卡,是要告诉世界——中国色,不是古董,而是一套活着的文明语法。

(开化寺外景)

当现代人沉迷于“莫兰迪色”“多巴胺配色”时,北宋工匠早已用青绿朱写下一卷“空间叙事诗”。开化寺的色彩密码,不仅是美学的惊叹号,更是一把钥匙——它提醒我们:那些斑驳的梁柱上,藏着古人如何用视觉“塑造”空间、用色彩“对话”神明的智慧。

图片来自清华大学建筑学院举办的“高平开化寺宋代建筑与壁画数字艺术展”

或许,下一次走进古建筑时,我们不仅能看见沧桑,更能读懂千年前那场精心策划的“色彩元宇宙”。

(文/戴世锦)

图片引自《装饰》杂志《色彩塑造空间——山西高平开化寺大殿的色彩营造思想初探》论文

本文仅代表作者观点,不代表本刊立场。