独乐寺里人迹寥寥。在巨大的观音像脚下,一位来自上海的游客,举着沉重的单反相机,嘴里不住地发出赞叹。抬头仰望,观音像目视前方,早春的阳光穿透二层阁楼,将巨像上半身笼罩在强光之中。这尊约十六米高的观音像是国内古代殿宇内现存最大的泥塑像,超过千年历史,沧桑古意,气质与一般金身塑像迥然不同。

来到此处的人,多半不是为了烧香,而是为了瞻仰古迹。出身自中国营造学社的著名建筑学家陈明达曾评价:“独乐寺两建筑,按现存古建筑年代排列,名居第七,但若论技术之精湛、艺术之品第,均应推为第一,可以说是现存古建筑中的上上品,最佳的范例。”在建筑学界,这种看法有一定的代表性:独乐寺两座辽构的建筑学成就,是全国古建之冠。

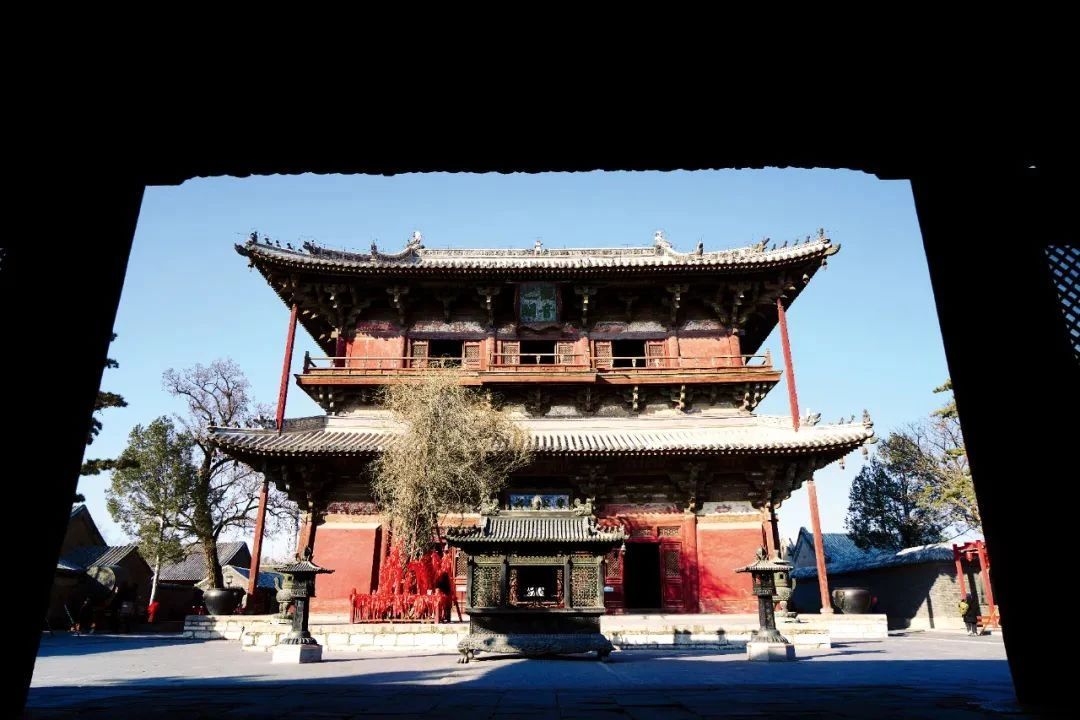

从独乐寺山门看观音阁。摄影/本刊记者 倪伟

独乐寺观音阁、山门以及这尊十一面观音像,均重建于公元984年,即辽代统和二年。在迄今仅存的“八大辽构”中,独乐寺独占两座。

在中国北方,辽代出现在唐朝之后,与五代和北宋并存。辽代建筑最典型的特征,是承袭了浓郁的唐风。独乐寺观音阁和山门,便有鲜明的唐代烙印,尤其是观音阁,比现存“三座半”唐代建筑更恢宏、更复杂、更华丽。今天,若想领略中国古代建筑的巅峰成就,独乐寺是绝佳去处。

独乐寺位于天津市蓟州区,与天津和北京主城区成三角之势,距离两城均有约一百公里路程,至今都不是热门旅游目的地。但在古建爱好者群体中,“八大辽构”如今已成一条著名的访古线路,包括天津蓟州独乐寺观音阁和山门,辽宁义县奉国寺大殿,河北高碑店新城开善寺大殿,山西大同善化寺大殿,大同华严寺薄伽教藏殿,山西应县木塔,河北涞源阁院寺文殊殿,分布在辽宁、天津、河北、山西四个省份。“打卡”完这八座古建,可视为一项访古成就。

作为契丹族政权的辽代,为何成为中国建筑史中一段至关重要的时期?辽代留下的八座木构,又为何代表了中国古建技术与艺术的巅峰?

独乐寺大设计

2月下旬,华北春寒料峭,从北京站坐上火车,向东一小时,可达蓟州站。沿途山色灰黄,大地沉寂,再过一个多月,这一路上将繁花满途,春色盎然。那正是建筑学家梁思成第一次前往蓟县的季节。

1932年4月,梁思成一行坐上一辆破旧的老式福特车,向北平以东180里的蓟县出发。前一年,日本建筑史家关野贞去往清东陵时,偶遇独乐寺,推测是辽构,这件事在北平的建筑学界已经流传开来。

此次“春游”,梁思成的心情很难说是轻松愉悦,一边是眼下独乐寺向这个年轻人发起的学术挑战,而另一边,炮火声正从东北逼近。前一年秋天,他首次寻访独乐寺的计划,便是被日本侵略者在天津挑起的武装事变打断,只能作罢。

今天,从蓟州站下火车,再开车十公里,便能到达独乐寺。古寺在一条古街的尽头,走到寺外,首先进入视野的就是院墙里的巨大屋顶。屋檐深远,既有宏大辽远的镇定,又有飘飘欲飞之动势。这是一座辽代山门。山门屋顶背后,更庞大、更复杂的屋顶,就是观音阁。

走到山门中间,从门槛位置迈入,观音阁正好显出全貌,山门的屋檐、檐柱和地面就像一组相框,恰好将观音阁完整囊括。天津大学建筑学院教授、建筑历史与理论研究所所长丁垚发现,山门两侧高大威猛的“哼哈二将”,怒目向下瞪视,目光汇于一点,千百年来无数信众和参观者都曾感受到金刚的威严,停留在此顶礼。在此处抬头远望,目光刺空而去,正好能看到观音阁二层上,从正中门框内显现的观音像双眼。

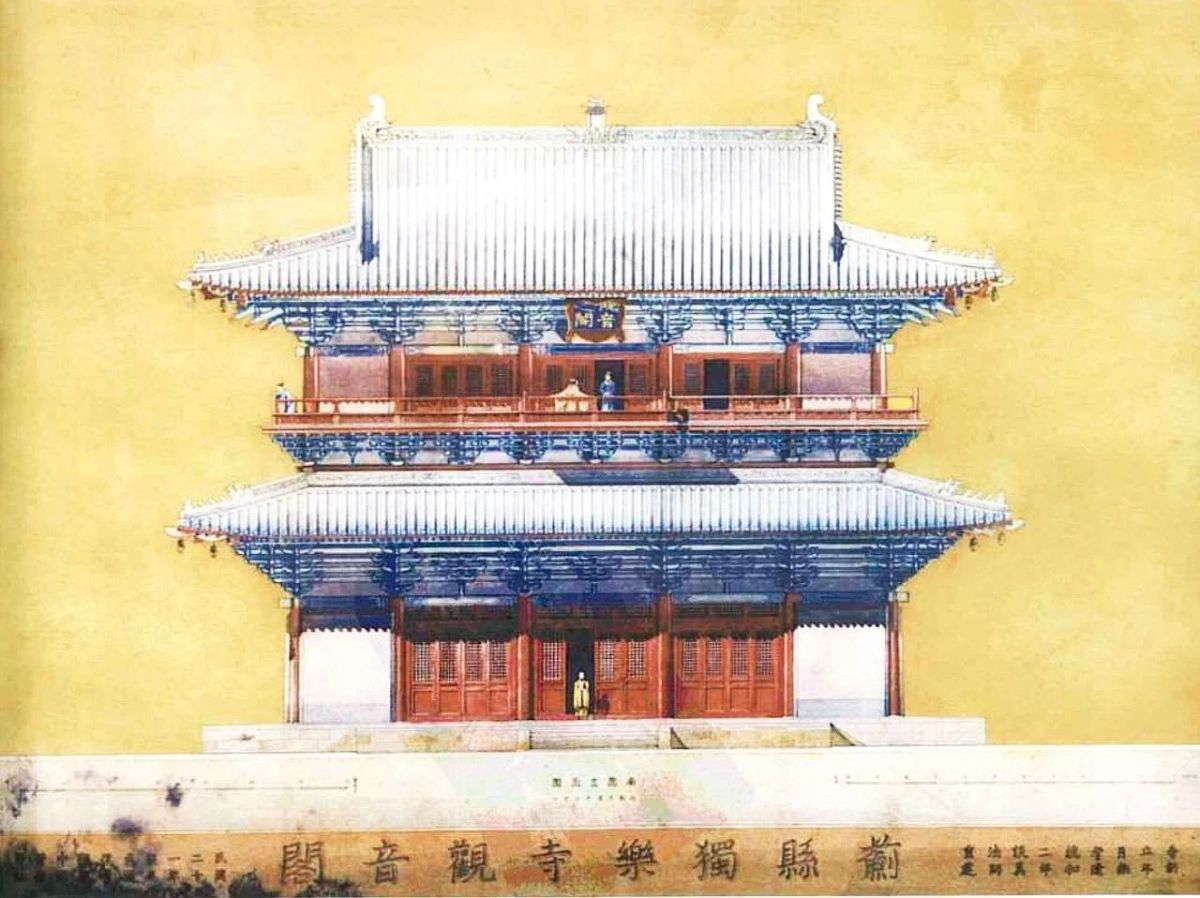

独乐寺观音阁渲染图,梁思成绘制。图/ 《蓟县独乐寺》

精妙的构思还不止于此。在观音阁上层,如果顺着观音像目光望出去,便能发现观音像到底在注视什么。那是数百米之外的白色高塔,一座同样建造于辽代的三十米高的佛塔。

这是令人赞叹的大设计。观音像注视白塔,塔庙相望,不仅让两处独立的建筑有了联结,空间也被目光赋予了生命力,整座城市满盘皆活。这就是古人对于空间的理解:空间是有灵性的。

一代代建筑学者面对独乐寺,不住地发出赞叹:“和谐而震撼”“难以用语言形容”“无与伦比”……对于建筑知识了解得越多,就能读懂越多独乐寺的奇妙之处。第一位亲临此处的中国建筑学者梁思成,则用了四个字概括:无上国宝。

梁思成对独乐寺的最初印象是什么呢?丁垚说,是“唐”。

来到独乐寺之前,梁思成刚刚完成一篇《我们所知道的唐代佛寺和宫殿》,当时全国尚未发现一处唐构建筑,文章所引的建筑形象,都出自唐代敦煌壁画。他每天翻阅敦煌画册,浸润在“檐出如翼,斗栱雄大”的浩荡唐风中,看到独乐寺观音阁第一眼,恍如见到了画中实景。

独乐寺观音阁及山门重建的984年,上距唐朝仅77年,而宋代官方建筑制度《营造法式》刊行还得等到119年后。况且,蓟北独乐寺与中原隔绝,梁思成认为,唐代之后几十年,中原的北宋建筑即便产生了新变化,蓟县也未必能立刻受到影响,因此独乐寺反而固守着唐代遗风。

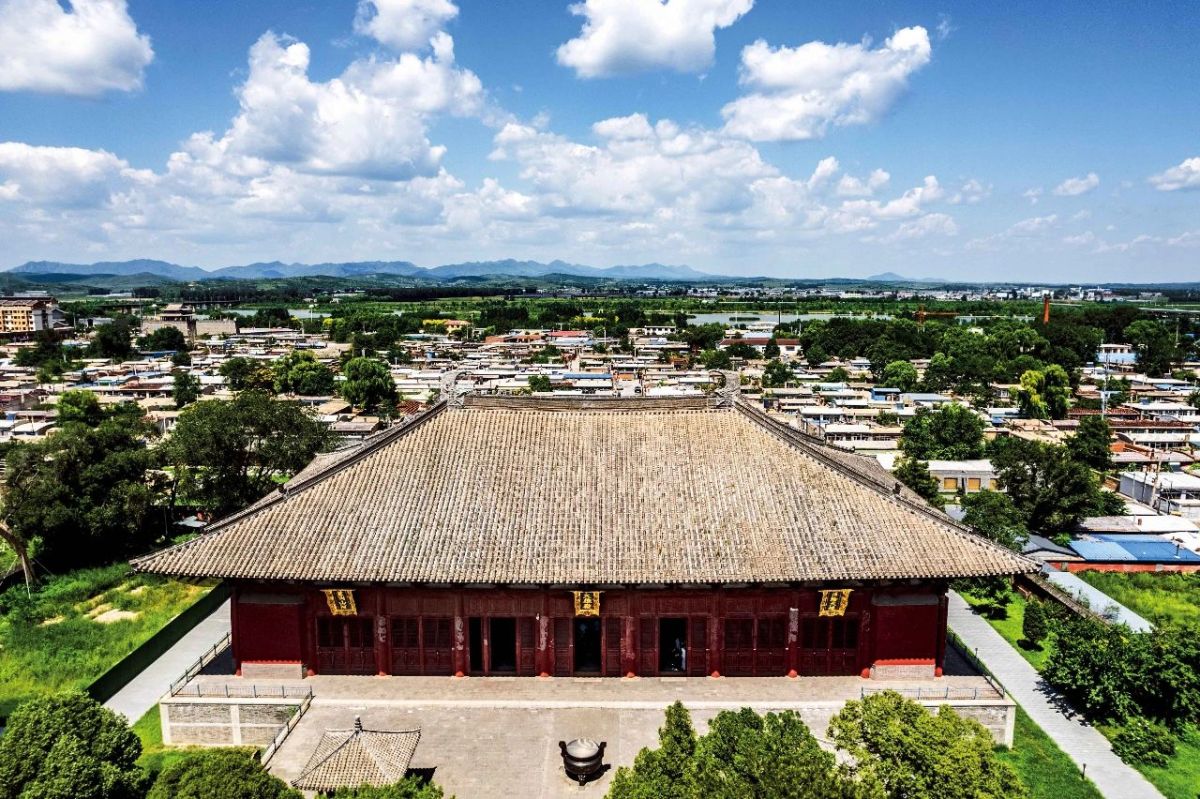

独乐寺山门殿。图/视觉中国

独乐寺辽构的发现,在建筑学界引发了一场地震。当人们怀疑中国是否还有唐构幸存时,两座赫然显现着唐风的建筑,竟然稳稳地矗立在华北大地上,如此完整,如此动人。当时,独乐寺两处建筑是全国发现的最古老的木构建筑,唐代佛光寺大殿的惊世发现打破这项纪录,还要再等五年。

与独乐寺之重要性相得益彰的,是梁思成当年发表的调查报告《蓟县独乐寺观音阁山门考》。这部报告的影响延及今日,其中所用的方法、范式乃至语言,在建筑学领域至今仍有典范意义。那是中国人第一次以现代建筑学方法,解读这片土地上古老建筑的科学、历史和艺术价值。

梁思成在这次实地调查中,精准地指出,中国建筑的斗拱犹如西方建筑的柱式,是结构的关键,也是用材的度量单位。古建中的无数构件,都以斗拱的尺度为加工标准,这堪称中国建筑的“终极密码”。这一天才的发现,解决了研究中国古建的重大问题。那一年,梁思成年仅31岁,刚入营造学社一年,他没有辜负独乐寺这次重要发现。

“历史充满了偶然。”丁垚对《中国新闻周刊》感叹道,“1932年,梁先生代表营造学社做的第一次调查,是去的独乐寺,那是留存的最高水平的古代建筑;1937年七七事变,营造学社南迁前,梁思成、林徽因先生在华北最后一次调查,发现了佛光寺,是最完整、最精彩的唐代建筑。90多年过去了,这两处建筑在中国建筑史中的无上地位依然未变,怎么会有这么奇妙的巧合?就像《中庸》里说的:至诚如神。他们有一颗至诚之心。”

在独乐寺,梁思成与当地教员聊天时,得知河北宝坻也有一座古刹。两个月后的夏天,他前往宝坻广济寺,见到寺院正中的辽代三大士殿。佛殿已被用作骑兵的马草仓库,殿内殿外都堆放着稻草。进入大殿,他抬头一看,惊讶失语:“梁枋结构的精巧,在后世建筑物里还没有看见过。”

两个月之内,接连见到两座辽构,梁思成直呼,是“一个奢侈的幸福”。可惜兵荒马乱的年月,幸福转瞬即逝。1947年,为方便军队过境,宝坻县拆除广济寺,拿“破庙”的木料去修了桥。梁思成得知后,悲痛地写道:“我也是辽代的一块木头!”

曾被营造学社测绘而今不复存在的辽代建筑,还有河北易县开元寺毗卢、观音、药师三殿,以及山西大同下华严寺海会殿。十三座辽代建筑,五座消失,剩下今天的八座辽构。

追忆豪劲时代

“辽代建筑分为两种,独乐寺和其他。”丁垚从事建筑学近30年,遍访辽构的次数已经数不清,对其中多处做过深入的调查研究,在他眼中,最精彩的始终是这座蓟北古刹。

1949年6月,一份《全国重要建筑文物简目》下发全军,要求在解放全国过程中按照简目保护古建筑。这份简目由梁思成、林徽因牵头编写,对现存古迹划分出重要性等级,最高等级以四个圈表示。

“四个圈”标准极高,全国仅十余处:北京有两处,故宫和北京城全部;今属河北的有两处,赵州桥和广惠寺华塔;古迹密布的山西也只有四处,佛光寺、应县木塔、云冈石窟和天龙山石窟……而独乐寺的观音阁和山门各标注了四个圈。一处古迹八个圈,全国仅此一处。

自从梁思成1932年从独乐寺开创中国建筑的科学研究之路,半个世纪后,陈明达在老师开拓的路上继续向前掘进,陆续完成对独乐寺观音阁、山门的建筑构图分析和大木作制度的细致研究,探索更为深入精微。两代学人对独乐寺的接力研究,体现了一种学术传承的美感。“他们对独乐寺才真的是deepseek(深度探索)。”丁垚说。往后,陈明达的学生王其亨,王其亨的学生丁垚,以及丁垚的学生们,前赴后继对独乐寺投入心血。

如何欣赏独乐寺的美?丁垚想了很久,如果不用建筑学专业术语解释,只能打比方形容:就像一部交响乐,有基调,有变奏,有装饰,也有重音,梁思成第一次到访就注意到了,观音阁上层斗拱就是重音。它的整体设计,致广大而尽精微,各处细节都彼此呼应,相得益彰,构成一个密不可分且无穷无尽的伟大作品。

建筑结构、塑像和绘画的整体设计,是中国佛教建筑的重要特征,也是中国建筑的卓绝之处。独乐寺近十六米高的十一面观音像,是整座寺庙的核心,观音阁专为安置观音像而建,所以建筑本身与塑像体现出很多相互呼应的一体化设计构想。

这种整体性设计,在另一处重要辽构——辽宁义县奉国寺大殿中同样鲜明可见。

奉国寺。图/IC

在梁思成去往独乐寺的那一年,时值秋天,关野贞在东北又有了一个重要发现——义县奉国寺。次年,调查文章出版,奉国寺名扬天下。数十年后,导演王家卫在奉国寺为电影《一代宗师》取景,章子怡饰演的宫若梅,在塑像前礼佛,于壁画间流连,光影明暗之间,奉国寺的绝美瞬间被写入胶片。

“八大辽构各有特点,比如我们常说,独乐寺最有唐风,应县木塔技术最高,那奉国寺就是最具皇家气派的辽构。”辽宁锦州义县文化旅游发展服务中心主任于凤雷对《中国新闻周刊》说,奉国寺是辽代皇家寺院,极有可能是辽圣宗耶律隆绪所建。奉国寺大殿面阔九间,面积1829平方米,是现存最大、最完整的中国早期(指元代及之前)单檐木构建筑,其面积达到故宫太和殿的 77%。

如同独乐寺观音阁是为了十一面观音像而建,奉国寺大殿就是专为七尊大佛而造。这七尊佛是佛教中的“过去七佛”,坐落在高台之上,通高九米多,一字排开,摄人心魄。

“远看,奉国寺大殿就像一个IMAX(电影巨幕),进去一看,七佛像并列在一起,依然是一个IMAX。”丁垚对《中国新闻周刊》形容道。近二十年来,他持续开展对奉国寺大殿的详细调查,用现代技术手段分析可以直观发现,大殿的建筑尺度以容纳七佛像为标准,并在四周留出礼佛的空间。可以说,巨像雕塑群本身缔造了留存至今规模最大的辽代大殿。

更细致的研究,带来了令人震撼的新发现。奉国寺大殿保存了2400多平方米彩绘,涵盖多种佛光纹等纹样。借助三维激光扫描,彩绘整体布局的数据信息呈现出来,丁垚认识到,纹样的空间布局经过精心设计,是为了描绘一种佛光普照的状态。揭开这个千年前的大艺术家们埋下的秘密,让他十分振奋,“看到这一点,就算不白活了”。

奉国寺大雄殿内景。图/视觉中国

“奉国寺大殿的设计,其实就是辽代设计者用当时的‘IMAX’在实现一种视觉感受。什么感受呢?就是放大光明,佛光普照,无所不在。”丁垚说。

辽代建筑本身,也呈现出一种外放的精神气质。用丁垚的话说,辽构风格可以一言以蔽之:冲。所谓冲,就是一种张扬、豪放的姿态,一种热情、奔放的感染力,一种热烈、充满活力的劲头。梁思成将唐、辽建筑归为一类,命名为中国建筑的“豪劲时期”,而北宋末年、金、元为“醇和时期”,明清两代则为“羁直时期”。他认为从单体建筑艺术风貌看,明清建筑已经僵化,远不如前朝。

何为“豪劲”?从视觉上看,唐辽和宋初建筑的“檐出如翼,斗栱雄大”,就有直观的豪劲之感。相比之下,宋代之后的醇和风格,则是一种典雅优美的格调。

丁垚说,豪劲之风是从北朝到唐、五代一脉相承下来的,这段时间正是佛教在北方大传播的时期,云冈、龙门、巩县、天龙山、响堂山、麦积山等一系列大型石窟在都城附近开凿兴建。大乘佛教的雕塑群,明确而自觉地以汉晋传统的秩序与层次擘画凿刻出来,开启了隋唐气象。所以,豪劲时期是中华传统建筑融汇了佛教艺术精神的结果,也是北方各民族文化大交流大融合的结果。如今《洛阳伽蓝记》记载的殿堂已不复存在,但从硕果仅存的石窟中,可以看出一种新时期建筑的空间观和世界观走向成熟。

“从云冈石窟到龙门石窟,再到独乐寺、奉国寺、华严寺、应县木塔等,越来越成熟。六百年的积累,这就是中国文化的深厚与博大。”丁垚说,“辽代建筑向前走了一步,抖出了唐代建筑的全部秘密。辽代建筑‘比唐还唐’,将唐的风格更充分、更立体地表达了出来,比如辽构中的塑像就比唐的方式更立体。”辽代建筑在文化价值观上继承唐代一脉,而位置偏南的宋代,随着儒学复兴,并吸纳南方秀丽的美学,开辟出一条平和优雅的复古新路。

如今,在辽人从未踏足的长江流域,也能看见豪劲遗风。由梁思成设计的扬州鉴真大和尚纪念堂,以及徐敬直和李惠伯设计、梁思成修改的南京博物院大殿,都是按唐辽风格所建。“说一座中国建筑有唐辽之风,这是最高评价。”丁垚说,“鉴真纪念堂就是一座新的‘辽代建筑’。”

1973年,鉴真纪念堂建成,而梁思成已在一年前逝世。那是他生前最后一个建筑设计作品。丁垚认为,梁思成是20世纪中国最伟大的建筑师,当他探索、打造心目中新的中国建筑之路时,所仿写的就是中国古代最“健康”的唐辽建筑,就是豪劲之风。

离散与联盟

2月底的一天,当戎鹏正拿着激光笔,在河北高碑店新城开善寺大殿里讲解时,一位游客盯着他许久,礼貌询问:“您是那位游泳的所长吗?”戎鹏笑着点头:“全国都知道咱会游泳了,不会游泳都不能当文保所长了。”

那件事已经成了开善寺最著名的当代“典故”。2023年8月初,洪水袭击河北,开善寺遭遇有记录以来最严重的一次险情。院内水位最高达2.5米,涨过高台,从门缝里涌入大雄宝殿内。当时新城镇已经疏散居民,拉起警戒线,河北高碑店开善寺文物保护所所长戎鹏来到开善寺,见院里已汪洋一片,他二话不说,脱下衣服,就向大殿方向游去。

“我想的是,大殿里如果淹水了,咱用水瓢舀也得把水舀出去。”一年半后,戎鹏对《中国新闻周刊》回忆。泡水过后,门板膨胀,戎鹏费了老大劲才推开,所幸殿内的水已经退去,但留下一层泥浆。当时新城已经断电,他借用朋友的电动汽车,连上电线,利用外放电和抽泥设备才将淤泥排干。

开善寺辽代大雄宝殿。图/视觉中国

一同回到寺里的高碑店市文旅局副局长孙国亮拍下了戎鹏游泳的视频,传到网上,“文保所长游泳进殿”上了热搜,戎鹏突然成了名人,开善寺也名气大增。如今来到这里的游客,很多都还记得当时的新闻,一眼便能认出殿门上洪水泡过后的黑色印记。

洪水退去后,开善寺文保所立刻开展检测和修缮,持续一年多。损伤最严重的是殿内地砖,已经全部更换,院内也全面整修。左侧门板吸水膨胀后,如今依然无法全部打开,直到今天,门板含水量仍然高达正常值七倍,待干透后才能制订修缮计划。

八座辽构分散在辽境的四面八方,开善寺是最南边的一座,也是彼时局势十分动荡的一处,能够保存至今,殊为不易。北京大学考古文博学院教授、文物建筑教研室主任徐怡涛说,辽代建筑大致分为前后两个阶段,“澶渊之盟”后的后一阶段,辽宋文化交流渐多,辽构有向宋构靠拢的迹象。在这一时期,新城一度成为宋辽边境的交通和贸易重镇,开善寺可以折射出宋辽边境的政治、经济、军事状况。

契丹人原为居于东北辽河上游一带的游牧民族。公元907年,当垂垂老矣的唐王朝走入它的最后一年,耶律阿保机统一了契丹族八部,随后建立契丹国。中原陷于五代十国的政局动荡与频繁更迭之时,契丹势力南下,占据燕云十六州,涵盖北京、天津北部、河北北部、山西北部一带,大举南扩。

作为游牧民族的契丹,保持着“四时捺钵”的特性,随季节迁徙。因此,辽代建立了五京:上京临潢府(今内蒙古巴林左旗)、中京大定府(今内蒙古宁城)、东京辽阳府(今辽宁辽阳)、南京析津府(今北京)、西京大同府(今山西大同)。辽代崇佛,在五京及周边建立了不少高等级寺院。现今保存的辽代大寺均在五京附近,寻访完八座辽构,便大体在辽代故土上巡游了一周。

八座辽构中,三座位于山西,分布在辽西京大同附近。其中,华严寺和善化寺均位于大同市,华严寺薄伽教藏殿建于1038年,善化寺大雄宝殿年代则已不可考。善化寺里还有一座小型建筑普贤阁,梁思成初来大同时认为也是辽构。辽末大同曾经历战火,城内只有少量辽构幸存。

距离大同约60公里外的应县,矗立着一座传奇辽构——应县木塔。这座八角形木塔高约67米,不仅是今日所见中国古建技艺的极限之作,也标志着全世界木构技术的顶峰成就。应县木塔创建于辽代中后期的1056年,梁思成称其为“豪劲时期建筑一个辉煌的尾声”。

2024年6月,八座辽构的保护单位汇集义县奉国寺,成立“辽代木构建筑联盟”。同时赴会的,还有五台山佛光寺、南禅寺两座唐构的保护单位。辽宁锦州义县文化旅游发展服务中心主任于凤雷说,联盟的长期目标,是推动“8到12世纪初中国木构建筑”申报世界文化遗产,涵盖唐、五代、辽、宋的典型建筑,都是最古老、最精华的中国早期木构。

近几年来,民间对古建的关注度急剧上升,孤悬东北的奉国寺也迎来旅游热。2021年,奉国寺年参观人次为15万,2023年增长至35万,到2024年达到50.77万。“省外观众比例很高,而且从单纯的观光游升级到了文化体验游。”于凤雷说,“辽代木构建筑联盟”有一个短期目标,开发“八大辽构”主题游径,去年已经开了四期研习班,一周时间深度探访八座辽构。

阁院寺辽代文殊殿。图/视觉中国

八座辽构中,开善寺和阁院寺如何开放,还在摸索中。去年年底,开善寺完成灾后修缮,试行开放。多年来,开善寺文保所只有两个人,去年才增加了一名人手。“正式开放就得有安检、保安、保洁、讲解……我们这两三个人手肯定不行。但很多人慕名而来,我们也不想关上大门,现在只能以试开放的形式,每天开五个小时。”戎鹏说,他一直在推动开善寺打开大门。

戎鹏从2007年起担任开善寺文保所首任所长,至今已有18年,当年他还是个30岁的年轻人,因为喜爱文物,来此“守庙”。早年,他在院内一间破屋里值夜班,睡觉时有蝎子从屋顶掉到脸上,直到近几年工作环境才有所改善。

而阁院寺至今尚未常态化开放,是八座辽构中最神秘的一座。

黄昏时节的钟声

在保定涞源县城西南角,有时会听见一声雄浑的钟声。声音来自古城墙脚下的一座院落里,一口露天悬挂的红色铁钟。

安志敏抬手拍了拍铁钟,铁钟发出低沉的嗡鸣声,打破了院里的寂静。“很结实,”他满意地说,“但未来还是应该建一座亭子遮一遮,避免雨淋。”安志敏今年62岁,退休前是涞源县文物保管所所长。

这口钟周身布满的1200多字铭文中,藏着铁钟的铸造年代——辽代天庆四年(1114年)。这是唯一有明确纪年的辽代铁钟,也是国内最古老的铁钟之一,因为铭文中有“飞狐县”三字,也被称为“飞狐大钟”。900多年后的今天,虽然外表显露出锈红色,但钟体依然厚重结实,坚固无比。

近千年来,飞狐大钟与阁院寺相伴。1959年,阁院寺文殊殿被天津大学教授卢绳和河北文物工作者发现,成为迄今最后被发现的一座辽代木构建筑。

去年以前,涞源县文管所办公室一直在阁院寺里,一间十几平方米的仿古厢房,就在文殊殿斜后方约30米。安志敏在小屋里待了25年,直到退休。“打开门就能看见文殊殿,院子里比外面至少低两度,夏天很凉快,但冬天屋里太冷了。”安志敏说。他性格羞涩,但随着讲解的深入,一步步揭秘阁院寺独一无二的宝藏,他的语气越发兴奋而活泼起来。

阁院寺文殊殿在八座辽构中规模略小,面阔仅三间,建筑质量却非同一般。殿内的用材都相当厚重,两根直径半米的粗壮柱子极高,本可以用于支撑一座更宏伟的大殿。经天津大学和北京大学的碳-14测年研究,两根高柱为唐代木料,沿用至辽代。著名建筑学家莫宗江曾说,阁院寺文殊殿实际上是大型阁殿的尺度,用材与大同善化寺七开间大殿和应县木塔相同,相当于《营造法式》中的二等材。超规格的用料使得文殊殿异常坚固,历经多次地震而不倒,且建成至今,从未落架大修。那些梁柱斗拱,依然停留在工匠安放它们的那个瞬间。

阁院寺文殊殿檐下斗拱宏大,为唐辽特色。图/视觉中国

这座规模不大的寺院,为何有如此高规格的建筑?“飞狐大钟”提示了线索。大钟铭文中出现了一位辽代高僧的名字:正惠大师。正惠大师是两位辽代皇帝的国师。“阁院寺里能出大辽的国师,可以说明这座寺院的重要性。”安志敏推断。

站在阁院寺文殊殿前,一整面各式花纹的窗棂十分引人注目。其中两扇辽代原装的窗棂,可谓海内孤品。窗棂上镂空的纹样,是精心设计的密宗金刚杵、金刚铃、宝瓶等形状。丁垚说,去年春天他们有一个最新发现,其中七个镂空处,还留下了细小的铁环,极有可能曾经挂过微小的铃铛,风起时,铃声叮当。最奇异之处,是那些蝌蚪般的镂空图形,被辨认出是古老的梵文。“北京大学张剑葳教授曾研究比较东亚古代佛教艺术的梵字遗迹,今天去日本、朝鲜半岛,还能看到很多类似实例,但没有像辽代建筑这样用建筑来画画的,实在太伟大了。”丁垚说。

阁院寺文殊殿的传奇之处,远远不止于此。这座殿最大的秘密,藏在三面墙壁中。今天所见的白色墙壁,是明朝抹的泥灰,但墙脚往上至一米高处,墙皮齐齐剥落,露出壁画。莫宗江从暴露出的部分判断,东西两壁都是四组坐在大莲座上的像,两旁各有一个站立的像,一个墙面约15米宽,与后墙相连。这一米高处原本安放着明代塑像的基座,几十年前,才暴露出壁画一角。

壁画最令人惊叹的惊鸿一瞥,在后墙一侧,从约两米高处,向下剥落了一人宽的墙皮。像是盲盒被拆开一角,幕布被掀开了缝隙,一幅人像上半身由此显露,服饰上的金色纹饰在昏暗的大殿深处闪着金光,画面有强烈的“吴带当风”的唐代遗风。

“可以想象,以这样大尺度的两幅壁画配合原来当中主像雕塑群组,作为这座殿内的主体,和四壁上强大的斗拱所构成的气势,是在敦煌也少见的。”莫宗江在《涞源阁院寺文殊殿》中写道。

这处仍未揭开真容的壁画,当之无愧为国宝级文物。安志敏打开手机灯光,小心地照在壁画上,感慨地说,幸亏有明代的抹灰,对保护壁画起到了极其重要的作用。这层墙皮也无意间起到了藏画的作用,使其避免了被盗卖、被破坏的劫难。

阁院寺坐落在民居的环绕中,紧贴古城墙的西墙。踏进院落,便有一阵清凉袭来,微风从院落中贯穿而过。平常,院子里只有一名24小时值班的文保员和一条黄狗,最热闹的时候,是高校建筑专业师生们来考察学习的季节。

安志敏1997年退伍转业后,进入涞源县文管所,没过几年,阁院寺文殊殿在学界知名度越来越高,每年都要迎接几拨高校师生。他总是全程跟随,偶尔发问,从零学起。专家离开的日子,他在小屋里翻开莫宗江的论文《涞源阁院寺文殊殿》,翻来覆去地读,读了整整一年。看到不懂的,随时起身推开文殊殿的大门,观察实物。清华大学的徐伯安教授、北京大学的徐怡涛教授、天津大学的丁垚教授,这些著名古建专家,都成了安志敏的老师。素未谋面的莫宗江,更是他的“引路人”。

建筑不仅是一项工程技术,也是一门艺术门类。优秀的建筑有独特的美学价值,而留存至今的中国古代建筑,通过建筑、塑像、绘画等艺术元素的综合呈现,表达着一个时代的世界观。尤其是这些整体规划、精心设计、精雕细琢的建筑,安放的不仅是人的肉体,还意图安放人的精神世界。塑像的注目,壁画的故事,日光树影的流转,钟声与铃声的交响,袅袅檀香的氤氲……建筑空间里的一切调动人的所有感官,达致一种理想的精神状态,而这种理想状态又与文化息息相关。

“我们一个县城里就有一座辽构,让别的地方很羡慕。阁院寺虽然不大,但浑身都是文化宝藏,这就是我们的文化资源。”涞源县文物保管所所长张天波对《中国新闻周刊》说。

这座院落里的佛殿和铁钟,不仅书写着中国建筑史,也折射着辽代历史的转折。

阁院寺辽代“飞狐大钟”,铸造于1114年。摄影/本刊记者 倪伟

“天祚皇帝万岁,亲王、公主千秋……雨顺风调,民安国泰。”铁钟上铸满了吉祥话。一口雄浑的铁钟,似乎就能护佑江山永固。然而,就在铁钟铸成的当年,完颜阿骨打对辽开战,一年后建立金国。倏而十年之后,天祚帝被俘,辽代亡于女真人的铁骑,中国北方改换金朝纪年。

这口钟铸成之日,辽代已走入黄昏时节,只是那时还没有人知道。辽人或许也不会想到,这口钟和这座殿,将会穿越千年风雨。它们凝固的极致审美与卓越技术历久弥新。

参考资料:《图像中国建筑史》梁思成著;《蓟县独乐寺山门》丁垚著;《义县奉国寺》天津大学、中国文化遗产研究院、义县文管所编著;《营造天书》王南著

发于2025.3.31总第1181期《中国新闻周刊》杂志

杂志标题:解密“八大辽构”:何以缔造中国古建巅峰

记者:倪伟

编辑:杨时旸