离开奥地利小镇索尔登的前一晚,艾雪曦出门看了个live,回来的路上,看着大雪纷飞后的星光、小镇街道和隐约可见的雪山,她感觉在索尔登滑雪的这两周,又帮助她积攒了新的人生力量,忍不住开始满脑子自动计划接下来的“ski trips”。爱上滑雪的这两年,每次离开雪场,都恰好被漫天大雪相送,这样回忆起来,她差点鼻子一酸:“这雪滑的,比恋爱上头太多了。”

“满世界去滑雪,所有的滑雪发烧友都是这样。”NSN北京南山南滑雪俱乐部创始人郝雪松对《中国新闻周刊》说,相比刚“入坑”两年的艾雪曦,郝雪松是十几年的雪圈“老炮儿”,因为实在离不开,干脆进入了滑雪产业,要么在北京教课,要么出去追着雪跑:“北京的雪季一般到3月初,然后可以去崇礼或者东北,滑到4月中旬,也可以去新疆或者日本,我喜欢去北海道二世谷。回来休息一个月左右,5、6月去北京室内的乔波滑雪馆给学生上课,到了7月底就可以去新西兰了,在新西兰能滑一个来月,回来差不多9月中旬,再去“乔波”带带学生,过完十一,10月底就该收拾收拾开始准备北京的雪季了。”除了疫情严重不能出国的那段时间,郝雪松最近10年都是这么过的。

即便不熟悉雪圈的人,也都知道,滑雪这项充满“魔力”的运动被称为“白色鸦片”。滑雪的具体起源地仍然存在争议,人类滑雪的最早证据是新疆阿勒泰市敦德布拉克的一幅岩画,距今1至3万年。如果以万年为尺度,在早已不需要依靠它来出行的今天,我们到底在上瘾些什么呢?

每个人都有自己的答案,郝雪松觉得滑雪永远有挑战;在温哥华当教练的陈西西说,只有这项运动能最快让人进入“心流”;而滑雪帮助艾雪曦度过了许许多多低落时刻或工作生活的重大挫折……他们都在其中,触摸到了内心蓬勃的愿望,此时,滑雪似乎不再单纯是一项运动,而是一条通往更广阔天地的秘密通道,它带着人们超越日常琐碎里的忧愁和渺小,又给予他们生活的解药。

2023年12月14日,滑雪爱好者在吉林省吉林市万科松花湖度假区体验“夜滑”。图/新华

“把自己摔出来了”

从2014年在北京南山滑雪场开始经营雪具店和俱乐部,这10年,郝雪松见的形形色色的雪友一拨又一拨。“要说上瘾,谁也比不上小豪,他是我见过对滑雪最痴迷的人,没有之一。”郝雪松口中的“小豪”是张嘉豪,3年前,因为一个人的奥运梦而火出圈,从饭店的面点师傅变成职业滑雪运动员,张嘉豪是雪友圈里出名的“滑雪疯子”。

另一个雪圈骄傲是奥运冠军苏翊鸣,从小没少在“南山”训练的苏翊鸣是郝雪松这些南山雪友们看着长大的,郝雪松还记得,“小鸣9岁那会儿,雪场里空中转体的平均水平也就是180和360,但是小明已经能到540至720了。”当年,苏翊鸣师承有着“中国单板滑雪第一人”之称的王磊。

王磊那拨人滑雪的年代,中国大众滑雪才刚刚起步,第一代雪圈鼻祖们,几乎都是依靠自学在雪场里一个跟头接一个跟头摔出来的。刘继元至今都记得1999年认识王磊的时候,他们是怎么在“北大壶”的雪坡上一点点摸索动作的。刘继元算中国单板“第六人”,这个名号他也感觉挺逗,当年中国几乎没几个人会单板,随便数数就能数得过来,包括王磊在内的另外5个比他早一些接触,于是他就排第六。

郝雪松。图/受访者提供

刘继元第一次接触滑雪,还是1998年,那时,他正在北京机械工程学院读大二,寒假和同学到河北塞罕坝森林公园玩,发现那新开了家雪场。

由于对场地和装备要求高,中国民间的滑雪运动比滑冰运动开展得晚,根据国家体育总局冬季运动管理中心的统计,1996年中国只有9家滑雪场,主要集中在东北三省,且基本以竞技为目的。直到1996年哈尔滨亚冬会之后,亚布力风车山庄向大众开放,中国滑雪产业和大众滑雪市场才开始启航。

刘继元到塞罕坝滑雪场滑雪时,这家滑雪场才刚修建落成一年。雪场里没多少人,他第一次体验到顺着雪道滑下来风驰电掣的自由,因为玩过速降自行车,摔了几跤之后,刘继元很快找到感觉,不知不觉玩了一天。也是这一年,滑雪旅游被列入“中国旅游业发展优先项目”,这为滑雪场发展指明了方向,滑雪场建设与运营开始加速。

刘继元。图/受访者提供

如今回忆起来,这次滑雪初体验改变了刘继元的人生。从塞罕坝滑雪场回来不久,他就斥“巨资”1000元托朋友从国外买了一副法国金鸡牌双板,第二年雪季跑到了吉林北大壶雪场。1999年,中国滑雪场数量已经增加到20个,滑雪人次达到10万人次,是1996年的10倍。正是1999年在“北大壶”,刘继元认识了王磊,见识到了单板滑雪,从此一发不可收拾。

直到2002年中国派出首批单板教练员赴日本学习单板滑雪技术之前,中国的滑雪场内还几乎见不到单板滑雪者的身影,更不要说单板教练,即便是双板教练,也要直到2013年滑雪被认定为“高危运动”后,才大量出现。

1999年,想学单板滑雪的人们,只能自己上网找国外教学视频,自己琢磨。在那个还需要用“猫”拨号上网的年代,刘继元四处搜索单板滑行视频,海外人肉代购滑雪光盘,和几个同样摸索单板的小伙伴互帮互助,“把自己摔出来了”。刘继元对《中国新闻周刊》回忆,“那时候真是仗着年轻,身体好”。

2002年,中国开始引进国外专业滑雪训练员培训教练,已经是哈尔滨亚布力阳光度假村员工的刘继元,这才跟着一位奥地利滑雪训练员练习单板。这一练发现,自学造成了很多错误动作,从最基本的身体姿势、腿部如何用力到雪板如何压雪,全部要重新学过。凭借在雪场工作的便利,之后刘继元又跟随美国、欧洲等国家的训练员系统学习。2004年,在中国滑雪协会主办的全国大众高山滑雪系列赛中,25岁的刘继元获得了男子单板年度总冠军。

他曾有机会与国家队签约向专业运动员转型,毕竟2003年中国刚刚成立单板滑雪国家队,2004年才开始参加国际赛事。“我接触单板的时候,年龄已经比较大了,实话说,我能够取得的成绩是非常有限的,如果进入国家队,可能更多是慢慢往教练员方向发展了。”刘继元说,他热爱滑雪,那时候已经决定一生要与滑雪相伴,但是他不想教学,而是想做更大的事情。

那时候,他已经在2002年和几个雪友一起创办了国内第一家专业滑雪杂志《SKI》,由于受众垂直、精准,在出刊五期后广告和赞助收入就已经超过200万元。在雪圈浸润久了,遇到很多狂热爱着滑雪的同道中人,创办“国内第一场非官方大众滑雪赛事”的想法萌生了。

2006年,刘继元推出中国滑雪圈里的第一个商业滑雪赛事——中国精英滑雪联赛。彼时,由政府主办的专业级赛事,难度高、门槛高、受众小、推广也难,“中国精英滑雪联赛”这个更普及性的赛事,成了当时雪圈的头等大事。发展到今天,它已经是国内最高水平商业滑雪赛事之一,也堪称中国商业滑雪赛事的启蒙,此后,各类赛事萌芽爆发,为大众滑雪爱好者打开了一片天地。

此时,中国的滑雪产业已经进入了加速发展的赛道。1999年,北京延庆石京龙滑雪场建成后,开创了国内人工造雪系统应用的先河,迅速带动京郊、崇礼乃至整个华北地区形成雪场投资热潮。2003年冬天,位于崇礼的国内首家开放式滑雪场——万龙滑雪场正式运营。2005年开始,在崇礼的群山之巅,滑雪场井喷式涌现:长城岭、多乐美地、云顶、太舞……它们静静等待着,10年后的那个夏天,中国申办冬奥会成功,它们将见证更多人从体验至热爱然后再也离不开。

“现在能转一圈特别普通”

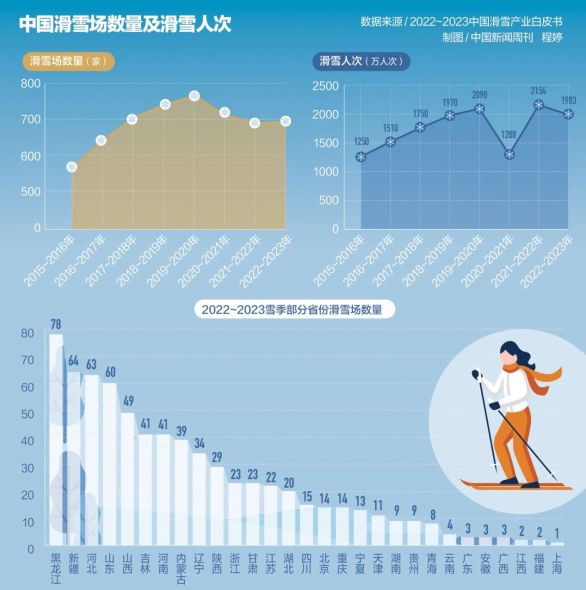

郝雪松进入雪圈算赶上了好时候。2012年第一次滑雪,2014年开店,就为了能一边滑雪一边养活自己。开店的第二年,冬奥会申办成功,2015年中国滑雪人次首次达到1250万,比2014年增长了21.36%,北京以169万人次居首。郝雪松记得,自己租赁装备的店刚开业时,有时候雪场里员工比客人还多,从申奥成功开始,情况就不一样了,尤其是举办冬奥会的前一年和冬奥会当年,人流量特别大,几乎都比前一年翻两三倍。

热爱这项运动的人们,大概很少有人知道,现代滑雪运动的前身,产生于万年之前远古人类利用工具与自然共处的过程,它的起源地很可能就是中国。

2005年,一幅世界上最早表现上古人类脚踏滑雪板、手持单杆滑雪狩猎的岩绘岩画在阿勒泰市汗德尕特乡墩德布拉克被发现。岩画的绘制年代,可以上溯到距今1万~3万年的当地旧石器时代晚期,这是现存最早的人类滑雪考古学证据。2015年,中国、挪威、瑞典、芬兰等18个国家和地区的30余位滑雪历史研究学者联名发表了《阿勒泰宣言》,阿勒泰作为人类滑雪起源地这一观点得到了比较广泛的国际公认。如今,在阿勒泰地区,人们仍然保留着使用松木和马腿毛皮手工制作古老“毛皮滑雪板”的传统,以及独具特色的滑行方式。

图/视觉中国

后来,随着冰川退缩,石器时代的猎人踩着覆盖毛皮的滑雪板,跟随驯鹿和麋鹿群迁移到西北部和东北部,将滑雪传播到了更广阔的整个大陆北方,成为极寒地区人们日常生活的一部分。直到18世纪早期,俄罗斯、挪威和瑞典等国在军事原因的驱使之下,更加注重滑雪训练,军事训练中的滑雪比赛也开始向民间普及,随之产生的非军事性比赛又极大的激发了当地人参与滑雪的热情,并促使更多的人开始研究滑雪,改进装备和技术。

1840年,现代滑雪运动在挪威诞生了。1868年,挪威举办了第一场全国滑雪比赛。既然从出行和交通方式里衍生出来,那么滑雪在问世伊始,无疑是双板的天下。直到1965年单板滑雪才做为一种儿童娱乐方式出现在美国,它的创意来自于冲浪(Surfer),因此第一块商业单板被叫做Snurfer“雪上冲浪”。经过十几年酝酿和发展,单板滑雪运动从1980年代开始流行并传播到欧洲。

大概任何事物的正统和新生都难免上演一番“傲慢与偏见”,雪圈内“双板党”和“单板党”之间的“鄙视”与“嫌弃”几乎在单板诞生那天就开始了。单板觉得双板不帅不酷有点土,都是中老年滑手,双板觉得单板不正宗,全是一些“小屁孩”的坏品位。有单双板两个教练证的郝雪松告诉《中国新闻周刊》,都是滑雪,没有高低之分,两者的区别主要是学习方式不一样。双板一站上雪场,就能先慢慢“出溜”着,一边“出溜”一边学习转弯、减速等基础动作,单板不行,要把所有减速、转弯等基础动作全部一次性学完,才能慢慢接触滑行。所以,很多初学者觉得单板难,其实单板不是难,而是前面学的东西多而繁琐,等度过初学期,开始进阶,单板的进步速度往往比双板更快。

20世纪前后,现代滑雪运动和设备开始从俄罗斯进入中国。真正让滑雪运动在中国拥有一定社会基础和物质条件并逐步发展起来,已经是1950年代后期。今天,伴随冬奥会举办和“三亿人上冰雪”的承诺,滑雪不但成为最受普通民众欢迎的冬季户外运动之一,还是时尚生活的一种标志

在南山雪场这十年,郝雪松一点点看着滑雪人群的画像起了变化:“以前雪场里主要是本地人,假期也有其他北方地区的游客过来,大概从申奥成功的第二年开始,南方的朋友越来越多,到现在,雪场里的南方人比本地人多多了,大概四六甚至三七开。”从南方来的滑雪者多数有住宿需求,2021年,郝雪松也开始办民宿,在他的民宿客户里,九成都是南方人。

在广东出生、长大的艾雪曦就是一个最近两年爱上滑雪的南方人。小时候她从没见过雪,更没有滑雪的概念,2020年在美国出差时滑了一次,回国后,她连续两年为滑雪而专程去新疆阿勒泰过冬,现在彻底离不开滑雪了。

据统计,冬奥会成功举办的2021~2022年雪季,国内滑雪场滑雪人次达到历史最高,为2154万人次。雪友们的水平也大踏步前进。郝雪松记得,自己刚滑雪的2012年,雪场里只有两种人,要么是跌跌撞撞的小白,要么是发烧友水平的高手。现在,两极分化的现象再也没有了,新手、初学者、中级选手、高级选手、甚至无限接近职业选手的超高级选手……均匀地分布在雪场里。“我刚滑雪那会儿,能(空中)转一圈,就已经无敌了,大家都得说‘这哥们滑得真棒’,现在能转一圈特别普通,你就看进公园里跳台的那些人吧,10个至少有俩能转360度以上。”

滑雪者的年龄却更小了,十几年前滑雪的人们,通常二十六七岁,已经工作,具备一定经济能力。如今的雪场里,六七岁都不是最小的学员,刘继元女儿3岁的时候,就被他带进了雪场,还有一些“雪二代”,2岁就上雪。雪场最热的这两年,郝雪松教了快100个小朋友,年龄最小的只有3岁。

在滑雪产业里开掘更深的刘继元,看到了发烧友级别雪友队伍的迅速扩张。他记得,在自己参加大众赛事的21世纪初,雪圈非常小,“所有参加比赛的人,相互都认识,就算不认识也知道彼此,所有开雪具店的老板,也都认识,品牌方,还是认识”。慢慢地,越来越多新人加入比赛,刘继元不可能再把人认全了,但是这些发烧友主要来自几个区域:东北、河北、北京。2015年冬奥会申办成功之后,他发现南方也开始出现发烧友,不但会滑,水平还挺高。到了2021年之后,他创办的中国精英滑雪联赛里,有相当多来自南方滑雪俱乐部的参赛选手,“广西、云南、浙江、广州、深圳……现在全国各地都有自己的滑雪俱乐部,规模还很大,他们也都有自己的KOL”。刘继元说。

根据《中国滑雪产业白皮书(2022-2023)》公布的数据,2022~2023年,中国滑雪场统计数已达到近700个,江浙沪地区有近50个。浙江省雪场数量达到23家,位列全国省份排名第11位,江苏以22家位列13位,四川以15家位列16,这些南方省份都已经成为重要的滑雪客源地。

“别浪,就没事”

滑雪热度的持续走高使它不再仅仅是一项运动,某种程度,它成了社交货币和时尚文化。一到节假日,半个朋友圈都在“滑雪场”,同款雪地妆容、雪场大片、滑雪穿搭、滑雪生活……都是社交媒体上的高频关键词,可以说,只要你喜欢滑雪,就很容易和别人找到话题、交到朋友。

于是,形形色色的网红博主来打卡了。姑娘们进了雪场就脱衣服,脱到只剩运动bra或者运动比基尼,不会滑的只拍照,拍完赶紧穿上,会滑的“勇敢”一路滑到底,连拍照带视频。郝雪松感慨:“视频看着是挺潇洒的,可是滑下来浑身都冻得红紫红紫的,真是谁冷谁知道。”博主们的照片和视频本是个人流量需求,但是这些将滑雪运动潮流化、时尚化的图像,在一定程度使滑雪运动的高危特性被消解,让很多人忘记了滑雪是一项专业技术性强、危险性大,同时对安全保障要求高的运动。

2013年5月,经国务院批准,游泳、滑雪(包括高山滑雪、自由式滑雪、单板滑雪)、潜水、攀岩被认定为中国第一批高危险性体育项目。近些年互联网上有句玩笑话——“雪道的尽头是骨科”,事实上,当危险真正发生,绝不仅仅是骨科。

2023年年底,一位中国女游客在日本新潟县汤泽町已关闭的雪道滑雪摔倒后被积雪掩埋,吸入粉雪导致窒息不幸身亡。在加拿大温哥华兼职担任滑雪教练的陈西西也关注到了这条新闻,她告诉《中国新闻周刊》,粉雪是天然雪,比较松软干燥,像粉末一样,和国内大部分雪场的冰状人造雪区别很大,能给人雪上冲浪的漂浮感,所以被滑雪发烧友追捧。但是粉雪像面粉一样,一旦摔倒,被粉雪把脸盖住,灌入口鼻,很容易导致窒息。日本、加拿大等天然雪场,还存在一些“树井”,它们是树枝下树周围的空间,因为积雪量与周围的开放空间不同,会在树枝下方和树干周围形成一个空隙或松散的积雪区域,一旦落入这样的井中,上面松散的雪就会往脸上盖,非常危险,更危险的是,这些树井特别隐蔽,一旦掉进去,很难被人发现。

陈西西叮嘱出国滑雪的雪友,如果不熟悉地形,最好找当地熟悉雪场情况的华人带一带,尽量在人多的地方滑,不去已经关闭或禁止滑行的雪道或雪域。陈西西家附近有个很小的雪场,可是每年都有人失踪,因为总有人去后山未开放的地区滑野雪。

常年滑雪的人大概都听说过一句话——“滑雪的尽头是野雪”,野雪几乎是所有高段位雪友的向往,但他们口中的野雪并不是指关闭区和禁滑区。例如加拿大很多滑雪场在天然雪山之上,没有商业人造雪雪场的围栏,“坐缆车到山顶后,整个山都是你的,想去哪去哪,非常自由”。陈西西说。这类似于公开的野雪地,名叫backcountry(BC),可以翻译成越野滑雪或登山滑雪。雪场为滑BC的雪友提供救援,产生的费用自行承担。

郝雪松也酷爱到雪山滑天然雪,享受大自然的空旷和有速度有自由的风驰电掣,每年7、8月去新西兰,他都和几个小伙伴一起租一架雪场的直升机,到山顶,然后一路几十公里滑下来。他认为,滑BC有三项必须遵守的规则:滑行技术过关、多人同行和随身携带定位设备。

越是滑雪高手,越懂得在山和雪的面前保持谦卑和敬畏,享受自由的前提是遵守规则。郝雪松最头疼是一些还不会滑胆子却不小的“愣头青”,他们管这样的人叫“鱼雷”——“一‘打’出去就刹不住了,前面没东西就一直往前冲,前面有东西就逮啥炸啥。每天都有,从上面冲下来给别人铲一跟头,他根本就停不住,还就爱使劲往下冲。你就看吧,每天各大雪场门口,120至少来一趟,受伤的大部分是这种人,不是撞别人受伤了就是把别人撞伤了。”

在雪场里,一些滑雪高手发生意外,往往因为避让或保护他人。去年11月,新疆可可托海国际滑雪场发生的一起事故引发了雪圈内外的关注,知名滑雪教练周雅萍避让拍摄雪友而滑至雪道外,受伤后经抢救无效去世。她是全国取得新西兰双板满级教练中唯一的女性。郝雪松觉得这件事特别让人遗憾,即便是滑雪高手,也不能对安全掉以轻心。几年前,他也遇到过一次危险,至今想起来还后怕。

那次,他在张家口市崇礼区的云顶滑雪公园玩单板滑雪大跳台(单板选手从高处滑行而下通过大跳台使身体跃入空中,飞行后在落地坡着陆),这也是北京2022年冬奥会自由式滑雪及单板滑雪的比赛场地。他刚高速滑至跳台,“飞”出去的一瞬间,他发现跳台下的落地坡上坐了俩姑娘,正在自拍。郝雪松解释说:“滑之前我在那看了半天,没有人,我就觉得是安全的,一旦选手上了跳台就看不到下面了,只有‘飞’起来之后才能看见。滑跳台速度特别快,因为必须有速度才能拉起来,‘飞’到落地坡上。”

一旦起“飞”如子弹出膛,无法空中刹车,运动员从助滑区御板滑下,瞬时速度可达七八十公里/小时,与高速路上行驶的汽车相当,如果与人相撞,可以想象是什么结果。郝雪松没有办法,在空中利用核心力量紧急转体,最后擦着两个女生身边,横着摔了出去。一向好脾气的郝雪松,爬起来后气得对着她俩“一顿喷”:“你俩是不要命了吗?”现在回想起来,他还觉得又气又怕:“千万不能在落地坡停留!这是可能出人命的大事!”

不做超出自己能力范围的事,对自己和别人的安全负责,郝雪松觉得这是所有滑雪者应该守住的底线,雪圈里有句话:“别浪,就没事。”

那些滑雪教我的事

滑雪几乎不同于人们日常接触到的任何一项运动,首先需要舟车劳顿到郊区或外省甚至外国,才能实现一次与雪场的相遇,置办一身装备更是花费不菲,更何况,它还危险。所以几乎所有雪友都会被问同一个问题:这雪到底有什么好滑的?

接受《中国新闻周刊》采访时,艾雪曦的索尔登行程已经接近尾声,她给出了一个最具有说服力的答案:“本质原因是不时从滑雪悟出的人生道理,像是人生的一场场修行。雪只要继续滑,就会沉淀出新的感悟,这种绵绵不断的身心成长大概是给这份爱最好的保鲜。”她很开心这次索尔登之行,最大的收获是在滑蘑菇(蘑菇是Mogul的音译,指雪道上鼓起的雪包)上有了很大提高。

艾雪曦在跨国企业工作,疫情之后公司不再坐班,她成了数字游民,正好在时间上支持了她的滑雪爱好。她记得,去年第二季度的项目总结会刚好提到要expect bumps(“可预见的颠簸”,在企业项目中,大意是对可能出现的问题提前预估,提早准备),那时她刚刚爱上滑雪,联想到这和滑蘑菇(雪包)的技术似乎差不多。这一次在奥地利,她从害怕、到接受、再到现在享受滑蘑菇,技术逐渐精进,艾雪曦感慨:“这次经历给我的最大message就是,艰难困苦都会成为生活的一部分,我终会享受它们,而不仅仅是逃避或接受。我和我的滑行技术一样,也在不断成长。”

从滑雪里获得面对生活的养分和破除坏情绪的解药,这是几乎所有滑雪者共同的收获。陈西西在加拿大学习、生活六年后才第一次去滑雪,契机是失恋。

以往只远观的雪山,突然身在其中,治愈自然而然就发生了,在雪山面前,生活里的忧愁太渺小。当学会滑行,听着风在耳边呼呼而过,陈西西发现,自己什么都不想了,心里只剩眼前的白雪。认认真真滑了三四个月,2020年雪季末,陈西西考下了教练证。陈西西说,不但如此,她还发展出了一项收入可观的副业,在当地,滑雪教练的费用约七八百人民币/小时,和陈西西一样利用业余时间做教练的雪友,很多人的副业收入已经赶超主业。

2022年2月去了阿勒泰才正经开始学滑雪的艾雪曦,是雪友里的新人。在滑雪前,她自认是一个没有运动细胞和运动习惯的人,第一次滑雪时,连下山的勇气都不太有,也完全不懂如何控速和改变方向,只能靠主动摔倒停下,每次摔倒,因为太害怕,本能地就想往回滑,回山上去,但是滑雪没有回头路。她曾经自己也不明白为什么对滑雪因怖生爱,后来明白了,生的爱不是因为怖,而是克服“怖”的过程。

身体和心灵的双重成长,是滑雪这项运动真正钩住艾雪曦的原因,虽然滑龄还不到两年,她生活中最大的开支全在滑雪上,占据了她收入的大部分。“我在这件事情上是认真的,它是唯一让我全身心精进的爱好。不滑雪也经常在看视频或教程,滑雪时每天都写滑雪笔记琢磨,每次上课也会记很多内容,累积起来上万字了。”

爱好其实不是一件复杂的事。艾雪曦觉得,任何一个真正的爱好,给人带来的力量和源源不断的正反馈,很可能都是相似的,只是对于他们这些雪友来说,这个爱好恰好就是滑雪。神经科学把它带来的快乐解释为内啡肽、多巴胺,心理学说,它能帮助我们释放压力。但可能,一句简洁的“我喜欢”,胜过一切科学的阐释和数据。

初代雪友把兴趣做成了事业,新一代雪友用它支撑生命难以避免的疲惫,无论以兴趣为开头的故事向何处发展,在不断的滑行里,他们都在被白雪覆盖的天地间一次又一次重塑自己,也在共同的热爱里与他者产生不可磨灭的情谊。也许因为滑雪这项运动在创建之初,就是人类与自然对话的方式,所以滑雪的人们,永远在被自然治愈。

(文中艾雪曦、陈西西为化名)

发于2024.2.5总第1128期《中国新闻周刊》杂志

杂志标题:那不仅仅是滑雪,更是生活本身

记者:李静

编辑:杨时旸