最近,意大利小伙子亚历遇到一个很大的挑战——吃鱼。西餐中也有鱼,但多半用冷冻海鱼,很容易在烹饪前就去骨去刺,中国人喜欢吃新鲜河鱼,因此,在中国吃鱼,需要成为剔刺的高手。这段日子住在女朋友的老家安徽,女朋友的父母非常热情,总是做鱼,一吃鱼,亚历就感觉费劲,也有压力,吃这么一小块起码需要5分钟,可是一转念,他又改变了自己的心态,与其拒绝和吐槽,不如把这过程当作一场游戏。

这是亚历的处世哲学,也正是这样的心态,让他从一个“新老外”变成一个“老老外”。在老外的都市传说中,在中国待满五年标志着一个关头:要么走了散了,要么就一直留下来,把这里当家。从2016年亚历到中国学电影、从零开始学中文,到2023年开始到世界各地旅居,他在中国待了七年,当然还有明显的外国口音,但是语言表达,却意外地精准。比如,他说有时候写文章感觉“脑壳像是被卡住了”;说当初来中国,是希望在“宏观数据和宏大叙事后面,看看具体的、个体的生活”……

2020年,亚历在威海海边。本文图/受访者提供

作为外国人,能以这样的语言表达感受显然是吸引人的,他在豆瓣上的文章,就有不少读者。一开始,人们难免因为一个老外能说地道且“当下的”中文语言而猎奇,也有人被他激励。但只要略微深入去读他的文字,就会发现,真正动人之处并非表面,而是一个人孤身在异国,如何用理解和幽默对抗并消解了扑面而来的孤独、误解与困境,用扎扎实实的生活,在一个永远把他当作“老外”而不是“自己人”的世界里,努力寻找自我存在的空间和意义。

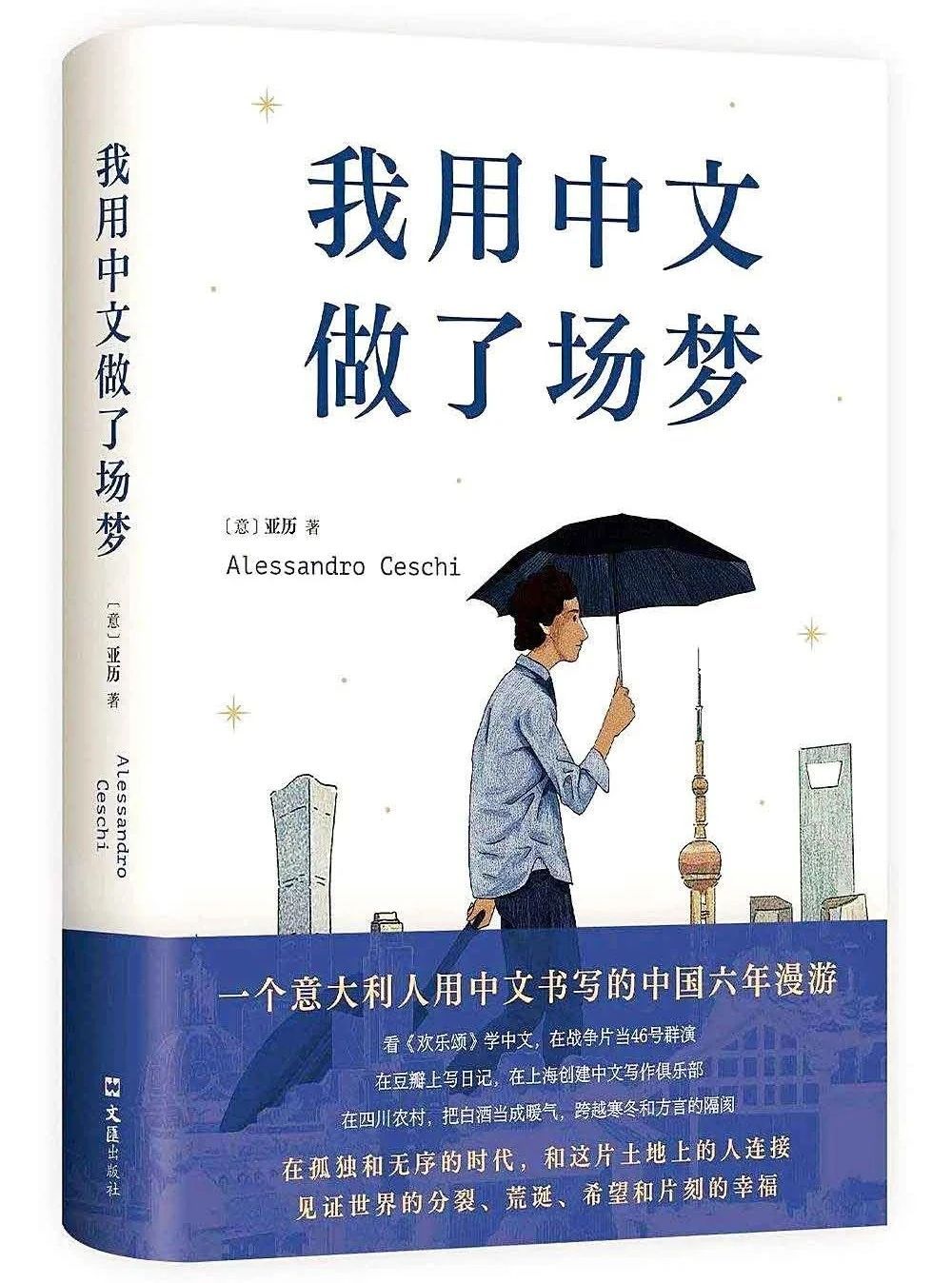

现在,他不仅在豆瓣写作,还用中文出了一本书,讲讲“自己的这点破事”。书名来源于一个令他本人都吃惊的真实经历——居然开始用中文做梦了,在梦里,意大利的老友用中文跟他说话。于是,他的书就叫作《我用中文做了场梦》。

“你家有几口人”

学语言可真不是件容易的事。亚历还记得他刚来中国那年,在对外汉语初级班,和同学一起念着像“同屋”“你家有几口人”“别提了”“说来也怪”这种后来再也没听到过的奇怪短语。听说课上,听筷子兄弟的《小苹果》。教学风格显然很中式:课文一起念,新单词回家抄几十遍。

课堂上,几乎看不到任何进步的苗头,亚历感觉可能需要换个挡。不和外国人玩是他学中文的第一策略,哪怕不得不用翻译软件,他也选择和各式各样的中国人待在一块儿。另一个方法是看电视剧,他发现当时热播的《欢乐颂》挺有意思,剧情简单易懂,语言直白,演员发音也清晰,配合字幕,他能跟上。于是《欢乐颂》成了他的教材,几个月时间,看完前两季全部97集。在那段每天都没什么进展,第二天却仍要继续的日子里,《欢乐颂》中合租的几个女孩几乎成了他的精神陪伴。《马男波杰克》里有一句话是这么说的:“有时候你只想看一部无论发生什么,三十分钟结束后一切都会好的剧。”他觉得《欢乐颂》更长点,但还是那个意思。

在同班同学背成语,会说“马到成功”的时候,亚历拐到了另一条道上。“在地”“本土”和“当下”才是他更感兴趣的。直到今天,他也几乎没怎么看大作家的名著小说,而是选择李娟《冬牧场》、张小满《我的母亲做保洁》这样的当代非虚构作品。换句话说,比起辉煌、庞大的中国传统文化,他更想贴近当代活生生的现实中国,这本来也是他来中国的初衷。

亚历1993年出生在意大利帕多瓦市,一个小企业主集中的工商业区,他对中国最早的印象起源于高中时期。那时,全球金融危机使欧洲国家经济严重受损,2009年开始,债务危机广泛波及希腊、葡萄牙、西班牙和意大利等欧洲中等国家。亚历的姥爷开了多年的帽子厂,在那期间倒闭了。在当地,类似“中国企业家收购某工厂”“中国人买下某经营不善咖啡馆”的消息时不时就见诸报端。家里做工程和做企业的长辈们总谈论着中国的建筑工人能以多么快的速度修桥架路,工厂里的流水线工人又愿意承受怎样的工作强度和节奏,以至于在竞争中让其他对手败下阵来。于是,在那个意大利北方少年的印象里,中国是一个模糊而强劲的影子。

2016年,在中国的火车上。

2016年从大学传媒专业毕业,亚历“有幸成为每五个意大利年轻人中失业的那个”。正值迷茫时偶遇了一篇《经济学人》的报道:中国的电影市场正在飞速发展……2017年中国将超越美国成为世界最大的电影市场。毕竟学习传媒,亚历写过一点剧本,“要不,去中国做电影”?

这决定属实有些冲动了,为此当时的女友和他分手。但人在迷茫的时候,一点念头都算一个希望,亚历想来中国寻找机会,他也很好奇,在从高中起就听说的那些宏观数据下,具体的一个个中国人都是怎么生活的。

于是,那年秋天,他来北京开始了新生活。学汉语,学导演,出演瓜子和手机的广告,在主旋律战争片中当46号群演,坐地铁10号线到东南三环某个语言中心教意大利语,给央视纪录片当翻译,也参与过地下独立电影制作。

四处漫游,用中文和不同阶层及背景的人深度交流,让亚历和一个又一个具体的人建立了连接,他发现一些事验证了当初那个模糊的印象,例如中国人做事真的很快,说修一条路,那么就修了。尽管不同地区之间生活方式不一样,但是大家似乎都能接受工作占据生活的很大一部分,私人生活与工作难有清晰的界限。

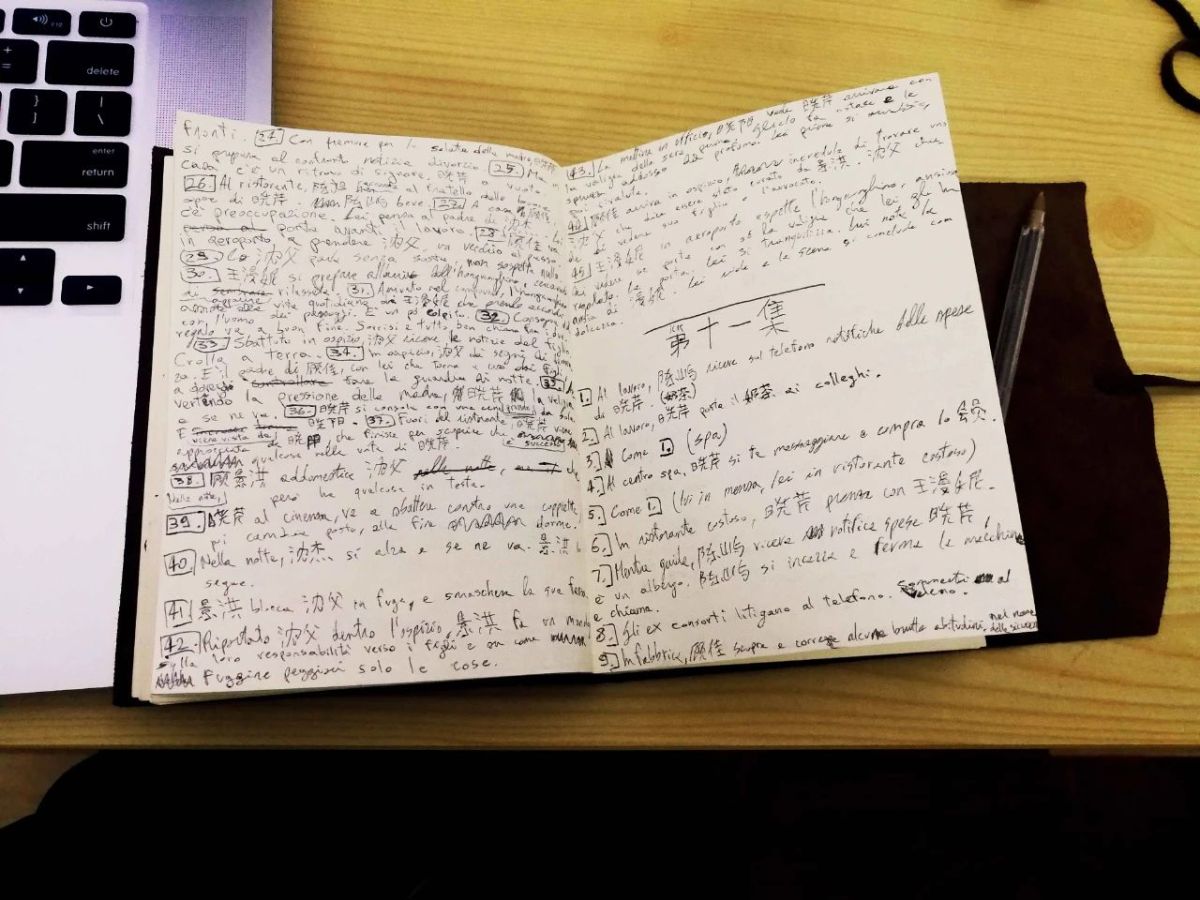

2019年,亚历在看电视连续剧《三十而已》时做的笔记。

汉语初级班上到第二个学期,亚历开始上班了,在CCTV纪录片频道的意大利节目里当翻译。他惊讶于同事随时随地可能发来的微信消息,有时候晚上七八点,有一次是凌晨1点。在意大利这恐怕行不通,因为人们通过更有距离的方式来沟通工作,例如电子邮件,“难以想象一个工作上有交叉的人,来社交软件上加你好友”。他和同事沟通了这件事,同事说:“没事,你第二天回也行。”“可是我看到了,对我的心情就会有影响啊。”亚历无奈地说。

这大概是“中国速度”的其中一个原因吧,但在同样一件事情上,也可以打破那个模糊的刻板印象。亚历说:“我发现实际上很多人也挺讨厌这种工作方式的,并没有那么情愿,也有人拒绝让工作掌握自己生活里的时间,或者虽然没有明确拒绝,其实心里也喜欢过得更惬意一点,至少追求更轻松的生活方式。”原来大家都一样。

“想在一个地方留着,就好好留着”

端着没盖盖子的豆浆走了几步,亚历发现还是应该听早餐店老板的话,盖上盖子,不然容易洒出来。返身走回早餐店要盖子,柜台边两个女孩旁若无人地议论:“老板刚才让他拿盖子来着,这老外,听不懂。”亚历朝她们扭过头:“我能听懂。”

类似的故事,亚历在中国居住的这几年,总会以不同版本反复上演,仿佛他每次出门都举着一个写着“我是外国人”的牌子,持续吸引一些跟他个人没什么关系的刻板印象。每次他认识一个新朋友,对方多半会说:“你是我认识的第一个外国朋友。”对,是“外国朋友”,而不是“朋友”。

2020年,亚历在主旋律战争片中当46号群演。

作为“外国人”当然享有许多“特权”,亚历刚到中国的时候就体会到了,但经年累月地经历这些,着实让人疲惫,甚至感觉沮丧:“你付出了时间和精力来熟悉这里的语言、社会、文化,调节了各种不适应,甚至有了归属感,最后别人看到的还是一张外国人的脸。”“在人们眼里,你来这个国家十天还是十年,其实都一样。”

旅行也不是那么方便。各城市的“国际大饭店”更适合公务出行,像亚历这样想省点钱也低调一些的外国人,并不那么好找住宿的地方。亚历花了很久才学会不把这些往心里去,让入住酒店的焦虑转化成佛系的态度,坦然地面对路途上的不便利,仿佛被拒的是护照上的那个名字,而不是他这个人。

有一阵子,亚历会忍不住思考自己到底属于哪里。他会把“天桥”的英文说成“sky bridge”;喝热乎乎的水;和朋友们聚餐,他习惯性地站起来给每个人倒酒……可他仍然是个“老外”。在北京几乎没有什么意大利朋友。回老家的时候,高中同学说他讲的是中式意大利语。发语音给妈妈时,他经常停顿下来,想不起来词,最后说的是有中文翻译腔的语句。可以说,不是意大利人,也不是中国人——他被夹在中间的一处灰色地带,似乎摸不清自己是谁了。

拥有这样感受的不止他一个人,一些人被激发出了“烹饪民族主义”,例如他在语言学校的那不勒斯同事曾对着一家比萨店发火,因为发现了榴莲口味的比萨:“你们不尊重他人文化!你们知道我来自哪里?我来自那不勒斯,比萨的圣地!”几个月后,那不勒斯同事离开中国,亚历替北京所有的比萨店松了口气。还有人因为长时间压抑所带来的烦恼,变得苦涩怨恨,例如另一个语言学校的同事,每次聊天都只是无尽的抱怨,却不真的想解决问题,需要一些药,但不肯去医院,想买便宜一点的鞋子,又坚决不网购。

这都提醒了亚历,避免这样去过生活。“生活在别处,不熟悉的一切是每一天的挑战。”亚历说,“我们选择抗拒和怨恨,还是包容和好奇,会决定我们的生活体验。我要努力做后者;如果发现做不到,就回家。无论在何处,当老外要做到一点:想在一个地方留着,就好好留着。”

“过日子的老外”

“你对中国年轻人怎么看?”这是亚历为新书做采访时被问到最多的一个问题,也是他最怕被问的问题。“我得有什么看法?还有,到底谁是中国的年轻人?”亚历很疑惑,“这些截然不同的状态都被‘年轻人’三个字粗暴地放到一起,形成一幅难以解读的画……”他不喜欢概括性地总结一个人群,就像他不喜欢自己被简单概括为“老外”一样。因为我们口中的“老外”,从改革开放初期的少部分人发展到今天,已经是一个庞大的群体,里面有形形色色的个体。

他知道有些老外出了名,例如初代“外国红人”大山,亚历在何伟的书里知道了他。亚历觉得那是天时地利人和的一个结果,包括演影视剧出名的曹操。

《我用中文做了场梦》亚历著。

这在亚历所认识的外国人中,并非主流,大家不是来中国圆明星梦的,何况时代也不同了,几十年前来中国的外国人,身上多少带点“探险家”的意思,今天,到中国的大城市去寻找工作机会,已经不那么“非主流”。亚历在语言学校当老师时,看到很多意大利同事每天坐地铁10号线上下班,兢兢业业教学,赶上欧洲杯,在课堂间隙看看球,还得小心翼翼别被校长或校长的“眼线”发现。他们是在实实在在过日子的外国人,努力攒钱买房子,追求安稳,结婚生子。

还有一些外国人,生活在中国文化以外,尤其是上海这样的人特别多,他们完全没有改变自己的饮食习惯和生活方式,朋友也都是外国人,甚至不大会中文。对他们来说,上海就是和随便哪个国际化都市都差不多的地方,工作赚钱,可能有时候都没感觉自己在中国。

当然,身为外国人,会自动懂得什么是流量密码。例如扮演初来乍到说错话闹笑话的“歪果仁”,或是把自己本国的一些特点夸大再夸大,如今的社交平台上随处可见这样的“老外网红”,各种人设都有。亚历告诉《中国新闻周刊》:“这应该不算难,但是看你愿不愿意。”他在不少平台刷到过这样的意大利老乡,有些人比画着所谓的“意大利式手势”,有些人宣布某家意大利餐馆正宗或者不正宗,精准扮演着对正宗菜谱有执念的意大利人。每次看到,亚历都“替他们感到不好意思”。

2023年,亚历在中国度过新年。

“这个事情吧,首先谁给你这个资格来确定这家餐厅是否正宗?另外,什么叫正宗?”亚历忍不住又要发问了,关于意大利经典美食比萨,亚历专门做过调研,发现比萨是在美国形成的意大利文化,此前只能算是那不勒斯的地方特产,在海外才成了意大利各地的人都欣赏的,甚至构建自己身份认同的食物。所以,拿粗暴的刻板印象来为自己寻找一点身份认同,他觉得是挺可悲的事情,如果还要用它来吸引流量更加深这样的刻板印象,那就更可悲了。他还是希望能以自己擅长的且保留尊严的方式养活自己,例如写作。

亚历已经可以非常有逻辑地用中文表达这些复杂且有些抽象的内容了,还贴近当下,这种贴近,使亚历的文字实在不像外国人。梁文道评价说:“那种地道的感觉,就像是一个亚历这样岁数的中国人,今天打开电脑,要表达一些自己的想法时会用的文字,大概就是这种语言的语感。”

这当然与他一开始就在课堂外的生活里学习中文有关,但也不仅仅因为如此。抛开语言因素,其实亚历并不是一个新的写作者。他最初的写作和足球有关,10岁那年他见证了自己球迷生涯中主队的第一个意大利联赛冠军,他激动得把自己关在家里的地下室,对着电脑写下了对于每一场比赛的回忆。父亲非常骄傲,把这些文字彩打并且装订起来。这是他第一次发现自己自然而然有写作的欲望,在那之后,写作就成为他最靠谱的朋友,能解答他的疑惑,挖掘他的感受,带来新的结论。在书里,亚历有一段独特的比喻:“它在我的生活中是一个很低调的存在:有时候,它会放你走,让你该忙忙、该玩玩,不会限制你的活动。它不急,因为知道你迟早不得不坐下来面对那张空纸慢慢说事。我试过忘记自己有这样的精神义务,却次次都回到了电脑前,仿佛被某种无形的力量所吸引。”

他当过足球记者,写过剧本,曾用意大利语写作,也用英语写,后来又用中文写,无论在哪一门语言里,他觉得自己的文字表达都比口语表达要精准得多。2020年,现实中的隔离促使他在豆瓣密集地写作,他想要分享。这让他在网上拥有了一众中国读者,他也因此开始全职写作,有人以为他是个写作娴熟的中国人;有人读完他的日记,给他寄了很地道的中国礼物:一大包卫龙辣条。

如今出书,他的目的还是分享,他很担心有人会觉得这是一本“意大利小伙看中国的书”,尽管他实实在在地经历着此地的变化,他的生活也不可避免地与更宏大的社会进程编织在一起,但他并不想从宏观角度得出某些结论,也不知道怎么跟别人解释中国。“就是想跟你共享一些体验”,记录一桩桩一件件微小的故事和感受,写下自己和这片土地复杂的相处。

发于2024.10.14总第1159期《中国新闻周刊》杂志

杂志标题:当意大利“90后”来到中国

记者:李静

编辑:杨时旸