国际消费中心城市建设迎来重要发展节点。

近日,国务院办公厅转发商务部《关于支持国际消费中心城市培育建设的若干措施》,支持上海市、北京市、广州市、天津市、重庆市加快国际消费中心城市培育建设,推出积极推进首发经济等八项政策措施。

在不少业内人士看来,这一政策的出台标志着国家层面对国际消费中心城市建设的战略部署进入深化落实阶段。

自2021年7月国务院批准上述5座城市率先开展国际消费中心城市培育建设工作以来,历经数年探索与实践,这些城市在推动消费升级、扩大对外开放等方面持续发力。

与此同时,随着我国经济持续发展与消费市场的不断壮大,社会各界对国际消费中心城市扩容的呼声愈发高涨,在此情形下,哪些城市有望跻身下一批国际消费中心城市行列也成为公众关注的重要议题。

申请城市远不止5个

早在2019年初,商务部提出开展“国际消费中心城市”建设试点,这一举措迅速得到了各地城市的积极响应。同年10月,商务部等14部门联合印发《关于培育建设国际消费中心城市的指导意见》,提出利用5年左右的时间,形成一批专业化、特色化、区域性国际消费中心城市,使其成为扩大引领消费、促进产业结构升级、拉动经济增长的新载体和新引擎。

2021年7月19日,经国务院批准,在上海、北京、广州、天津、重庆等5个城市率先开展国际消费中心城市培育建设。

中国商业联合会专家委员会委员赖阳对中国新闻周刊表示,在国际消费中心城市的争创过程中,参与申请的城市远不止这5个。商务部选定这5座城市,并非认定他们已经是成熟的国际消费中心城市,而是基于其区位条件、消费规模、开放程度等,引导这些城市朝着创建国际消费中心城市的目标和方向进行培育建设。

在日前举行的商务部专题新闻发布会上,相关负责人介绍说,上海等5座国际消费中心城市建设三年来,取得积极成效。2024年,5个城市入境外国人比上年增长约1倍,离境退税商店数量占全国的约六成,离境退税销售额占全国的超七成,国际化消费环境不断提升。

例如,上海通过“首发经济”打造全球新品首发地标。2024年上海举办各类品牌首发活动近3000场,新增首店1269家,同比增加28%。不久前,上海推出“首发上海3.0版”政策,推动首发经济多领域、多层次发展。广州以商旅文融合为突破口,今年春节假期,天河路商圈客流总量1104.13万人次,销售总额约7亿元,日均销售额同比增长约45%,日均订单量同比增长101.08%。围绕“国际”与“消费”两大核心,广州还在老字号焕新、“广货”二次创业、消费品以旧换新、跨境电商、商圈能级提升等方面重点发力。天津则探索跨关区保税展示交易,王府井全球购体验店通过“线下体验、线上下单”模式降低企业资金压力,入选京津冀自贸试验区协同发展实践案例。

上海北外滩城市景观。图/图虫创意

国家信息中心经济预测部宏观经济研究室副主任邹蕴涵在接受中国新闻周刊采访时表示,过去几年,这5座城市在培育国际消费中心城市方面取得较大进步。一是消费市场规模持续扩大,在全国的影响力稳步增强。二是消费业态模式创新加速,对消费的带动力日益凸显。这5座城市在智慧零售、共享消费、体验式消费、夜间消费等消费新业态新模式发展方面走在全国前列。三是国际知名度加快提升,汇集全球优质消费资源的能力显著增强。不仅满足了国内高端消费者的需求,也吸引了大量海外游客前来消费,进一步提升了这些城市在全球消费市场中的地位。

多座城市制定详尽行动计划

消费是拉动经济的“三驾马车”之一。近年来,随着国民经济持续增长,居民消费能力稳步提升。2000年,全国社会消费品零售总额仅3.42万亿元,到2024年,这个数值已经增长到48.79万亿元,24年间名义增长了14倍。

2024年中国城市社会消费品零售总额排行榜显示,上海以17940.19亿元位居榜首,重庆、北京紧随其后,位列二三位。广州、深圳、成都、苏州、南京、武汉、杭州跻身前十。

从数据中可以看出,继上海、北京、重庆、广州这4座城市之后,深圳、成都、苏州的社消零总额也成功突破1万亿元,分别达到10637.7亿元、10327.1亿元、10043.7亿元,与广州的11055.77亿元差距并不明显,展现出强劲的消费实力和发展潜力。

苏州城市风光。图/图虫创意

值得关注的是,根据各地统计局数据,2024年,全国社消零总额前20名的城市,社消零总额累计约16.98万亿元,占全国总额的34.8%。这表明,一线城市与区域中心城市是我国消费市场的主力军,在引领消费增长、推动消费升级方面发挥着不可替代的作用。

2025年政府工作报告将“大力提振消费、提高投资效益,全方位扩大国内需求”放在十大任务的第一位,并且首次提出“深化国际消费中心城市建设”。多个重点城市也在各自的政府工作报告中,明确提出要争创或深化国际消费中心城市建设,部分城市更是结合自身实际,制定了详尽的行动计划。

在社消零总额排名前十的城市中,成都明确提出“建设国际消费中心城市”,通过强化商圈和消费场景建设,支持春熙路、交子公园等商圈打造全球时尚消费地标;武汉依托“九省通衢”的交通枢纽优势,通过举办国际赛事、建设智慧商圈提升消费能级;杭州发布《杭州市建设国际新型消费中心城市实施方案(2023—2025年)》,提出加快推进杭州建设国际新型消费中心城市,打造数智消费新天堂。

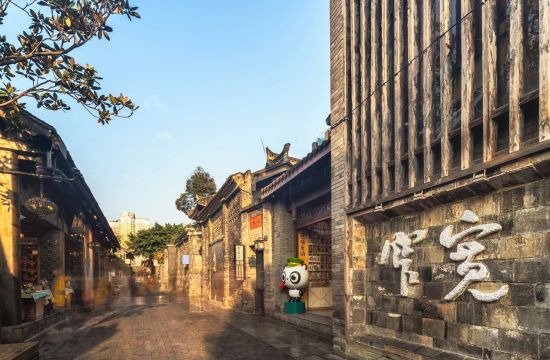

成都市宽窄巷子古街建筑风光。图/图虫创意

在社消零总额排名第10至第20的城市中,青岛计划深入推进国际消费中心城市建设,持续开展“乐购青岛”促消费系列活动;郑州提出以国际消费中心城市建设为牵引,引聚优质资源,打造标志场景,优化消费环境,让群众敢消费、愿消费、乐消费;长沙以“文商旅体”融合为突破口,打造“超级萌宠节”等特色活动,推动消费场景向年轻化、体验化转型;西安则致力于深化国际消费中心城市建设,健全县域商业体系。

中国宏观经济研究院经济研究所副研究员姜雪在接受中国新闻周刊采访时表示,国际消费中心城市作为全球消费网络的关键节点,应该具备全球消费资源集聚力、消费创新引领力、良好的消费环境和强大的消费辐射带动力。

她说,良好的消费环境不仅包括健全的商业设施、独具特色的标志性商圈、顺畅的流通体系等,还涵盖便利化的入境举措、消费者维权快速响应和处理机制等。此外,国际消费中心城市应充分发挥“消费极核”作用,带动周边城市的消费协同发展。

基于上述特征,姜雪认为,这些新一线城市和强二线城市中的部分城市,有望成为下一批国际消费中心城市。“国际消费中心城市的建设是一个动态过程,目前主要集中于东部和西南地区,从促进区域协调发展、优化资源配置效率以及畅通双循环格局的角度出发,下一步也可探索构建多层级消费中心城市,通过差异化定位,更好满足多层次消费需求,进一步释放消费潜力。”姜雪说。

赖阳认为,建设国际消费中心城市,需从品牌建设、消费场景升级、社区商业转型和数字化服务优化等多个维度发力。一方面,要构建层次丰富的品牌体系,汇聚全球主流高端品牌,突出本国及本地特色品牌,并建立品牌创新孵化机制,提升本土品牌在国内乃至全球的影响力。另一方面,随着云消费时代的到来,消费模式向生活方式体验转变,商圈需从传统的一站式购物场所,转型为融合文化娱乐、艺术体验的多元化空间,同时推动数字化功能升级,以更好契合消费转型需求。

中国区域经济学会副会长陈耀告诉中国新闻周刊,创建过程中,城市需完善商业综合体、智能化服务设施、交通网络等基础设施,提升消费者到达消费场所的便捷性。同时,通过保护消费者权益、监督市场秩序、挖掘历史文化底蕴等举措,营造良好的消费环境。

专家:面临新的挑战

陈茜就职于美国亚马逊公司,每年都会与同事多次前往中国出差,单次出差周期长达十多天,行程涉及国内多个城市。陈茜告诉中国新闻周刊,在出差间隙,她会带美国同事在周边游览,但她的同事们经常面临支付与出行方面的挑战。

陈茜因持有国内银行卡,在国内出行和消费较为便利。然而,她的美国同事由于未安装微信和支付宝,在支付环节困难重重。打车、使用共享单车、点外卖等对国内消费者来说常见的消费场景,对他们而言操作难度较大,日常出行很大程度上依赖陈茜协助。

此外,陈茜注意到,国内部分主要城区和景区缺乏英文标识与指引,这给不熟悉中文的外国同事带来了困扰,在一定程度上增加了出行和游玩难度。

赖阳指出,建设国际消费中心城市,支付系统兼容性欠佳成为首要难题,众多电商平台外币结算服务不完善,多数服务商仅支持身份证实名制绑定,给外国消费者造成一定困扰。同时,国内部分App缺少多语言切换功能,旅游、商旅服务场景的线上界面多为中文,公共标识多语种覆盖程度不足,难以满足外国消费者的需求。他说,尽管过境免签政策有助于吸引境外游客,但上述服务短板严重限制了外国消费者的体验,改善工作迫在眉睫。

邹蕴涵指出,在全国各地培育国际消费中心城市过程中,出现了一系列值得关注的新问题,面临新的挑战。

她示,首要问题是地方特色挖掘不够深入。部分城市在主要建设举措上存在同质化现象,未能将本地旅游资源特色、文化特色等充分地融入建设过程,不利于提升城市辨识度和实现差异化发展。其次,“硬件不硬”问题仍然存在。例如地标性商圈建设、城市基础设施建设、商贸流通设施以及文旅基础设施建设等方面仍有较大升级空间。再者,“软件还软”问题不容忽视。在一些消费新领域,部分政策不稳定、不一致问题影响了部分企业特别是民企建设积极性。

邹蕴涵建议,国际消费中心城市创建工作应突出“品质化升级”和“特色化发展”两大重点,吸取现有培育建设经验,从多个方面推动政策举措升级,提升城市消费载体能级、消费资源集聚能力,加快形成更具本地文化特色的国际消费中心城市。她认为,应从城市综合竞争力、城市国际影响力、优质资源汇聚力、消费场景营造力等多个维度综合施策,推动消费能力、消费供给、基础设施、消费环境等多方位提质升级,更好满足多元化、个性化、品质化、体验化的消费升级需要。

(应受访者要求,陈茜为化名)