设在“719所”总体大楼的灵堂里,黄旭华遗像前的花被摆放成潜艇和海浪的造型。来悼念的人络绎不绝,很多员工静静地围绕在附近。黄旭华的夫人李世英被搀扶着前来,送别相伴69年的丈夫。

2月8日,黄旭华院士吊唁仪式在中国船舶集团第七一九研究所举行。

2月6日,中国工程院院士、中国船舶集团有限公司第719研究所原所长黄旭华因病在武汉逝世,享年99岁。至此,中国第一代核潜艇四位总师赵仁恺、彭士禄、黄纬禄和黄旭华全部辞世。

黄旭华常被称为“核潜艇之父”。原海军司令部核安全局副局长杨连新告诉《中国新闻周刊》,黄旭华自己其实不愿意接受这样的称谓。他认为,如果说彭士禄的贡献主要是解决了中国核潜艇的有无问题,那么黄旭华的贡献则在于解决了中国核潜艇形成战斗力的问题。

湖北大学历史文化学院教授、黄旭华传记作者王艳明告诉《中国新闻周刊》,中国核潜艇事业的开创是一代人共同努力的结果,但如果要找一个代表人物作为其精神象征,黄旭华无疑是最具代表性的。他是迄今唯一一位亲历并见证中国核潜艇研制全过程的高级技术人员,从1958年工程启动,到一代两型(091、092)核潜艇的历次重大技术攻关,再到新一代核潜艇的论证与研制,他都是亲历者、推动者和参与决策者。

黄旭华。本文图/受访者提供

常规型与水滴型之争

1958年8月初的一天,上海船舶工业管理局设计二处潜艇科科长黄旭华刚上班不久,就接到局领导打来的电话,通知他立刻去北京出差。

到北京后,局领导才郑重告诉黄旭华,绝密级的核潜艇研制工程已经立项启动,将举全国之力研制,决定选调他参与研究,在核潜艇总体设计组工作。对方要他直接去海军大院报到,不用再回上海。

那时,美国和苏联的核潜艇已先后在1954年和1957年建成服役。1958年6月27日,聂荣臻向中共中央呈报《关于开展研制导弹原子潜艇的报告》,两天后周恩来、邓小平分别批示,毛泽东圈阅批准。中国的核潜艇研制工程迅速拉开序幕,代号“09工程”(最初命名为“07工程”)。

当时美苏核潜艇相关资料都是绝密的,常规潜艇的资料也不多,研究人员对核潜艇的了解仅限于这是一种用核能推进的潜艇,连照片都没看过,只能多方搜集资料。那时设备也很落后,总体组和动力组的很多运算都要靠算盘和计算尺。

1961年初,总体组总算弄清了核潜艇与常规潜艇的基本区别,形成了基本概念,初步设计出了普通线型和水滴线型两种方案。但好景不长,1962年8月,“09工程”下马了。

对于下马原因,长期研究核潜艇历史的杨连新解释,当时国家正处于三年困难时期,需要给“两弹”让路,同时技术力量不足,又提出“三年搞出导弹核潜艇”这样不切实际的目标,此外核潜艇的协调抓总机构也不够权威。

1962年底,国防部第七研究院“09研究室”进行整编,几百位研究设计人员调离,仅留下65人,改属二机部原子能所“47-1”室。黄旭华作为核心研制人员,被保留下来。

经中央专委批准,次年潜艇原子能动力工程研究所组建,周圣洋任副所长并主持工作,彭士禄、黄旭华为副总工程师。彭士禄主要负责核潜艇动力堆研究,黄旭华继续领衔船体研究。

1965年,“09工程”恢复上马。中央专委决定,第一步先研制反潜鱼雷核潜艇,预定1972年下水试航,第二步再研制导弹核潜艇。

091艇首艇开始初步设计,常规线型与水滴线型之争就此展开。

黄旭华、钱凌白等人支持一步到位,采用水滴线型。多数人则支持分阶段研制,先常规线型,再水滴线型。他们认为,据当时掌握的材料,美国核潜艇研制就采取了常规线型、常规动力水滴型、核动力水滴线型三步走过程,苏联研制水滴线型核潜艇的道路更为曲折,而中国工业基础薄弱,技术条件不足,恐怕很难实现跨越式发展。

1966年初,核潜艇总体研究所开展技术“鸣放”,自由辩论。黄旭华、钱凌白等多次阐述水滴线型的可行性,接受质询。黄旭华很理解对方的主张,因为确保首艇在1972年下水是压倒一切的政治任务,比首艇是否先进更具战略意义。他们妥协了,同意采用常规线型。

1966年11月,第一艘攻击型核潜艇设计方案完成,很快得到中央专委批准。没想到,事情很快出现反转。

12月初,聂荣臻重新分管国防科工委,得知艇型之争后,当即在12月7日召集七院、六机部等相关部门人员开会重新讨论。他详细了解情况后提出,核动力潜艇采用常规艇型,这是两不像,既不像常规动力潜艇,又不像核潜艇,要重新设计。

所有工作立刻转到水滴线型上。几天后,彭士禄、黄旭华等呈送了091艇的水滴线型设计方案。聂荣臻阅后上报,中央专委撤销了11月的决定,正式批准水滴线型设计方案,并要求大力抓这项工作,提前至1970年下水。

王艳明说,关于这场艇型之争,黄旭华不愿多提,也不认为这是一种胜出。他说这是正常的技术路线之争,最后做出了一个合理务实的选择,不存在输赢对错。

没有锚的潜艇

091艇首艇于1968年开工,舷号401。1970年10月,首艇艇员、主机兵程文兆和其他艇员一道,从全国各实习点赶回位于辽宁葫芦岛的渤海造船厂,准备接艇试航。

程文兆告诉《中国新闻周刊》,首艇任务很紧张,造船厂一片繁忙。在这里,他第一次见到了黄旭华,当时黄旭华身穿工作服,与工人一起爬上爬下,调试设备。之后一个多月,程文兆经常看到黄旭华穿着那件工作服和大家一起干活。那一时期程文兆经常接触到黄旭华和彭士禄,在他看来,这两位同为广东人的总师都很有号召力,彭士禄更幽默随意,黄旭华则比较严肃,不太开玩笑,像一位教授。

当时参与试航的主机兵龚徐洲告诉《中国新闻周刊》,首艇试航阶段,黄旭华一直亲力亲为,耐心在专业上辅导他们,也会和大家一起在艇上生活。

1970年12月26日,中国第一艘攻击型核潜艇顺利下水。1974年8月1日,这艘核潜艇被命名为“长征一号”,正式列入海军战斗序列。中国成为继美、苏、英、法之后世界上第5个拥有核潜艇的国家。

此后,黄旭华率技术人员开始对091艇进行改进和定型。

自古有船就有锚。091艇首艇设计建造时也自然地部署了锚装置。但试验中发现,起锚和收锚时锚爪一刮,水声系统的透声导流罩不是被抓破就是被抓伤。声呐导流罩是通过透声侦测的,太厚会影响声音传导,理论上越薄越好,可薄了就容易被锚爪抓坏。设计师们提出很多方案,但都行不通。

有人提出,干脆取消锚装置。这是个颠覆性的思路。黄旭华和技术科设计师宋学斌(后成为中国新一代核潜艇型号总师)等人研究发现,如果采取恰当技术,取消锚不影响核潜艇停泊,还能减轻艇体重量,改善艇的平衡和稳性,提升水声声呐等性能。

黄旭华指示宋学斌等尽力查找国外资料。他们没查到美苏方面的资料,却从英国的锚装置资料中发现了一些端倪。当时英国使用的是比中国的霍尔锚抓力小的蘑菇锚,黄旭华觉得聊胜于无,但即便这种锚同样会对舰艏的声呐系统造成影响。黄旭华由此推测,锚装置的功能已经基本弱化,美苏应该不会使用,取消锚装置是合理的。

黄旭华四处询问,要取消锚装置的话至少要哪个级别的首长才能拍板,被告知至少是海军参谋长。黄旭华1961年被任命为国防部第七研究院“09研究室”副总工程师时,曾与担任七院院长的刘华清有过几次工作接触。刘华清时为海军副参谋长,黄旭华对首先争取他的支持有七分把握,相信即便不成功也不会被“扣帽子”。

经联系,黄旭华和宋学斌在约定时间来到刘华清家。刘华清详细了解情况后当即表态,支持取消锚装置。

1975年091艇定型时,锚装置被取消。后续艇建造下水后,停泊、航行及各种性能都没有受到影响,声呐系统的主被动侦测性能也发挥得更好。后来公开资料显示,美、苏、英、法的新型核潜艇都取消了锚装置。

“我下水,能让大家安心”

1983年,黄旭华继任“09工程”总设计师。原总设计师彭士禄改任顾问。

1984年,核潜艇部队被下达“0990”试验任务,即最大自给力考核,也即“长航”。中国核潜艇设计理论数据是连续航行90昼夜,但能不能达到设计指标需要经实践检验。

经中央军委和海军批准,长航任务由403鱼雷核潜艇11艇员队执行。时任副艇长程文兆回忆,那时黄旭华经常到部队一线给大家打气鼓劲,说核潜艇的设计和建造都没有问题,安装可靠,尽管放心出去,就是不要误操作。

403鱼雷核潜艇的125名战士连续航行了90昼夜零5小时,长航试验成功了。403艇政委常保林告诉《中国新闻周刊》,返航后长航领导小组汇报情况时,黄旭华发表了很长的讲话,对这次长航给予了高度评价。

但核潜艇是否能够形成战斗力,还需要经过极限深潜试验。1987年11月,国务院和中央军委批准了1988年择机在南海进行091艇深潜试验的任务,任务代号为“982”。深潜试验由海军和国防科工委联合组织实施,黄旭华为试验领导小组成员。

极限深潜试验分为极限深度下潜、水下全速航行和大深度发射鱼雷三项试验。第一步是要下潜至设计极限深度300米甚至更深,这是最关键的一步,也是最危险的一关,黄旭华担任这一关的技术负责人。

执行深潜试验任务的是“091”系列404艇。时任深潜试验队队长尤庆文曾说,长航试验遇到问题可以随时中止,但深潜试验遇到问题大概率就是艇毁人亡。1963年美国“长尾鲨”号核潜艇尚未下潜到极限深度,突然遭遇故障沉没,全艇160余人全部殉职,迄今原因不明。

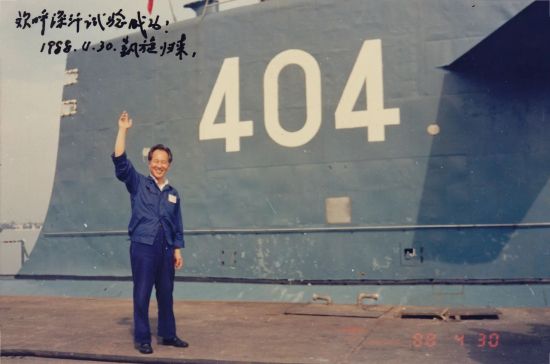

黄旭华站在“404”艇前挥舞手臂欢呼极限深潜试验成功。

部分参试人员做了最坏的打算,几十位年轻官兵写好了遗书,十几人拍了“生死照”。艇长和政委用尽了各种办法做官兵们的思想工作,但许多人还是抑制不住地感到紧张。

对此,黄旭华看在眼里。他想:“我下水,能让大家安心。”各级领导纷纷劝止,但他决心已定。这是他一生最重要的作品,他要亲自检验自己作品的质量和可靠性。

得知黄旭华将一起下潜,全艇官兵的紧张情绪一下子缓解了。因为总师敢一起深潜,自然是对潜艇的设计建造有充分的信心。艇长和政委笑着对黄旭华说:“我们几个月的苦口婆心,不如您的一句话。”

404艇首先进行了第一航次的180米适应性预潜,顺利完成。1988年4月29日上午9时许,第二航次极限深潜开始。

潜到280米时,404艇外壳每平方厘米承受的压力已达数十公斤。因为压力过大,部分舱门开始变形,无法打开。舱室内发出“咔嗒、咔嗒”的响声,有时一分钟达11次,让参试人员神经高度紧张。随着下潜深度不断增加,一根支撑深度计的角钢渐渐扭曲,现场一片寂静。舱室内开始出现渗水,总计有19处,抢修立刻按预案实施。

为了稳定军心,黄旭华等告诉大家,这异响是艇体结构在海水高压下相互挤压所发出的,结构变形也属正常现象,都在预计的设计与控制范围以内。

黄旭华知道,下潜接近设计极限深度时,艇体及舱室的挤压变形会更严重,异响也会更强烈。他与其他几位负责人研究决定,为了避免引起恐慌,不再播报下潜深度数值,改用英文字母A、B、C代替。他们事先已约定,A表示“接近极限深度,继续下潜”,B表示“到达设计临界点,艇压尚能承受,可以继续下潜”,C表示“已过设计深度,艇体将无法承受,停止下潜”。这样的播报连艇长都不懂,减轻了大家的心理压力。

中午12时10分52秒,404艇下潜至300米并略微超出,按指令稳稳悬停。艇内各舱室爆发出欢呼,极限深度下潜试验成功。

此后,黄旭华坐镇水面舰艇,参与决策指挥了余下两个航次的试验。这一系列试验顺利完成,标志着中国第一代攻击型核潜艇的研制走完了全程,具备了巡航实战能力。

“09”战歌不辍

1988年完成极限深潜试验后,黄旭华将新一代核潜艇研制的接力棒交到了张金麟手上,自己则退岗不退休。直到90年代末,他才因年龄关系退居二线。

他依旧会每天八点半准时到办公室,整理资料,为年轻科研人员答疑,分享科研方法心得。他订阅了大量技术杂志,随时了解国际动态,有新的想法会向所领导提交正式报告。

2013年初,在黄旭华位于中国船舶重工集团公司第719研究所的办公室里,中国科协“老科学家学术成长资料采集工程——黄旭华学术资料采集项目”负责人王艳明第一次见到了他。87岁的黄旭华神清气爽,很有亲和力。王艳明觉得,他很善于体察人的情绪,能很快和人拉近距离。

王艳明回忆,写传记总体进行得比较顺利,不过,对一些问题不同的人有不同的看法,有时还会掺杂进复杂的人际关系和个人情感。黄旭华总是鼓励王艳明,尽管按自己的观点去写,有什么问题他负责对各方解释。

杨连新从20世纪70年代开始与黄旭华有工作交集,逐渐与他成为忘年交。黄旭华一直保留着刚开始参与核潜艇研制时使用的计算尺和算盘,算盘是岳母送给他的,上面刻着“旭华”二字,他把这个算盘送给了杨连新,杨连新打上核桃油小心地收藏好。

黄旭华喜欢参加老年人的文娱活动,还是719所老年合唱团的指挥。他爱给人讲故事,喜欢唱歌,曾自编自演《“09”战歌》。

他的家里到处摆放着鲜花、绿植和艺术品。但凡假日天气好,一家人一定会去踏青或者去看艺术展览,中国科学院武汉植物园是他们最常去的地方。

黄旭华1958年接到调令开始参与核潜艇研制时就接受了保密教育:这项工作是高度机密的,要做好一辈子做无名英雄的准备。此后近三十年里,他的名字一直没有公开。

直到1986年,他的名字才在《人民日报》一篇笼统的报道中被首次提及。1987年元旦,《人民日报》首次披露中国核潜艇出海航行,模糊提及了黄旭华等人的贡献。后来祖慰的报告文学《赫赫而无名的人生》中第一次详细报道了黄旭华的事迹,但隐去了他的姓名。

1994年,黄旭华获评中国工程院院士,他主持的第一代核潜艇“091”部分解密,首艇“401”在青岛展出。他的名字开始在媒体上频繁出现。但他真正家喻户晓,则是在新世纪之后了。

2018年8月,黄旭华正式办理了离休。这一年,程文兆、龚徐洲、刘洁清、张友清代表战友到中央电视台《等着我》栏目录制节目。当年参加首艇试航的36人已有9人去世。令他们惊喜的是,在节目录制现场,黄旭华从大门中走出。

2019年,黄旭华获颁“共和国勋章”,次年又获颁2019年度国家最高科学技术奖。

在2020年之前,王艳明常去和黄旭华聊天,不管聊什么,说着说着就聊到核潜艇上了。在黄旭华的办公室和家里,最醒目的位置都摆着核潜艇模型。他给母校和老家送的礼物也都是核潜艇模型,闲暇时他最喜欢做的也是端详核潜艇模型。

2024年下半年,黄旭华住进医院,一直在问什么时候可以出院,他想去看核潜艇。2025年2月7日凌晨一点,正在首尔转机的王艳明收到了719所友人发来的信息,得知了黄旭华去世的消息。

家人是黄旭华一生的遗憾。因为从事保密工作,他长时间隐姓埋名,与很多亲友都断绝了联系。父亲去世时,他没能见最后一面。母亲去世后,他从遗物中选了一条围巾,一到冬天只戴这一条,如同永远跟母亲在一起。

(本文参考了王艳明《于无声处:黄旭华传》)

记者:宋春丹

编辑:黄卫