死的时候,他让别人在他的墓碑上刻上了一个“无”字

小津安二郎(1933年)

小津安二郎 一个风格家的魔力与局限

文/梅雪风

发于2020.3.30总第941期《中国新闻周刊》

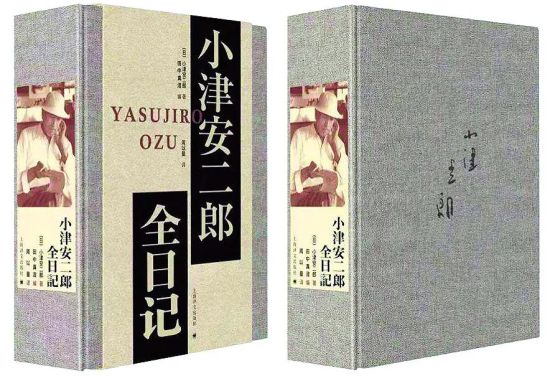

小津安二郎的电影作品广为人知,而影迷们对于小津这个人却未必了解更多。众所周知,这位享有盛誉的导演极少和旁人谈及自己的私人生活,但是,他有写日记的习惯。在日记中,他记下了自己每日的琐细,和朋友相约的聚会,去各地寻找的美食,每日的阅读以及和其他艺术家们的交往。如今,这部《小津安二郎全日记》在中文世界面世,成为人们一探小津真实生活究竟的重要窗口。这本书收录了小津自1933年至1963年的32册日记,正好是他六十年生命的后一半记录。在这些琐碎的字里行间,人们得以读到电影之外的那个复杂的、真实的、多面的“俗世的小津”。

《小津安二郎全日记》

清晰与复杂

要说小津安二郎,两个很对立的词来形容他恰当不过,就是清晰和复杂。

他清晰的地方在于,作为日本电影史上重要的电影导演之一,他有着极其强烈的个人风格,他对自己的电影风格也有着极强的自觉性,就像他在他的一部自传里说的,“我是做豆腐的,我只卖豆腐。”

日本战败后,他拍的基本全是家庭题材,而其中最突出的题材就是父亲嫁女儿的故事。他对这一题材的津津乐道和孜孜不倦,可以用行为艺术来形容。他的表现方式也相当的特别,比如他著名的榻榻米式的视角,比如永远的固定镜头,比如没有任何花俏的镜头剪接。而他电影中的人物永远是彬彬有礼,极少有情绪失控的时候,他的女神原节子永远是一副阳光灿烂的笑容,那笑容不带任何杂质,他惯用的男主角笠智众,则永远是一个长者形象,他和缓的讲话方式,有着夕阳般的魅力。

他如此低调,却又坚决地营造着他电影的视觉和情绪,他把低调和朴素践行到了极致,以至于成了一种不能忽视的存在。最终他的典雅成了一种特立独行,他的含蓄成了另一种浓墨重彩。

他的人生也可以与他的电影相提并论。这是个热爱喝酒与美食的家伙,一辈子和他的母亲住在一起,一辈子没有结过婚,后期的大部分剧本都由他和野田高梧共同执笔完成。死的时候,他让别人在他的墓碑上刻上了一个“无”字。他的人生同样单调而决绝,这决绝超出了平常的界限,以至于显得峥嵘毕露。

而小津安二郎的复杂,来自于他的电影意韵。他的电影是温暖的,但也是沧桑的,甚至是冷酷的。《东京物语》这部让无数人流泪的电影,其实也是他最冷酷的一部电影。老迈的父母想去东京游玩,几个子女却推三阻四地冷落他们。但影片并不是在谴责这几个子女,无论是当医生的大儿子因为出诊无法陪他们,还是当美容师的二女儿因为生意分身乏术,他们都有着自己的生活重担,这让他们对自己父母的忽视变得理所当然,或者说情有可原。更重要的是父母对这一情况的深刻谅解,他们天然已经知道,这是世界运行的规律,一代人成长,自然是一代人老去,他们已不是这个世界的重心。

小津安二郎的特异之处,是在于看出了生活轮回底下的无情本质。从某种程度来说,这就是一部温柔版的《楢山节考》。心平气和却又怆然的父母就是《楢山节考》里自愿上山等死的母亲。

接受失去,接受离散,接受残酷,你才能心安理得地活下去,这是小津安二郎电影中最为沉郁的核心。

也正是看透了日常生活最琐碎事物背后那种巨大的悲剧性,小津安二郎镜头下的日常生活才不只是日常生活,而是一种恒常生活真相的朴素表达。但小津的电影不绝望,这来自于他对于人性抱着一种相当温柔的执念。

在他的电影中,没有那些让人难以忍受的蝇营狗苟。即使再丑恶,也只不过是一些鸡毛蒜皮的小算计。就像那部《早安》一样,大人之间乐此不疲地传着流言蜚语,这是他们的生活常态,在某种程度也是一种乐趣。

我们从来看不到小津试图去批判人性,或者说,去批判这个社会。这也是他的徒弟今村昌平对他极其不满的原因。在一次拍摄小孩子走路的时候,小津安二郎希望孩子们一个个规规矩矩地经过,而今村昌平却对此不屑一顾,因为他知道现实中的孩子不是这样的,他们毫无纪律,散漫如脱缰野马。现实世界绝不像小津电影中表现得那样规矩和安稳,人性也绝不会像他电影里面的那样纯良温和。

所以说,今村昌平虽然出自小津门下,但拍的电影却与小津南辕北辙。他的《楢山节考》写尽了人在这个世界如同虫子一样的生活,那种欲望的连绵不绝,那种生存意志的滥觞洋溢。在今村昌平的镜头下,小津安二郎为他的电影人物所穿上的那些文明外衣被一件一件剥下来,还原为他们作为自然界生物链条上一份子的真实面貌。今村昌平厉害的地方在于他不只是愤怒的,他像老师小津安二郎一样超出了愤怒,放弃一切看起来仁慈与人道的视角,而用一种自然甚至是戏谑的眼光看待这一切,于是残忍与怜悯、文明与动物性就这样被搅和在一起,再也分不出彼此,让影片呈现出一种尖锐的庄严,让人毛骨悚然的悲壮。

把小津安二郎和今村昌平放在一起的时候,你就能看出小津的局限,但这种局限,是小津安二郎的自我选择,当有记者问他为什么会放弃描述那些街边贫苦人家的生活,要转去描述镰仓或者东京中产街区大学教授的家庭时,他的回答是,现在人心不古,那些地方的人都变得太丑陋了。美是小津安二郎的底线要求。

这在他的生活中也能看到。他曾经作为侵华日军的一员去过中国的很多地方,也留下了大量的日记,在这些日记中,除了对军旅困难残酷生活的描述,我们经常能看到那些诗意的表达,比如战场上四散的杏花,一眼望不到边的油菜地,以及他们在深山里面燃起篝火,而远处的深山里零散的枪声飘荡。即使在那么凶险的环境里,自然界的美还是那么坚决地存在着。

小津安二郎是一个天然的审美家,在面对现实苦难的时候,他的本能动作是退却,回到他的理想国里面。家庭关系就是他的最大理想国。

被压抑着的浓烈

前面提到他屡次三番拍摄的父母嫁女儿,无论是《彼岸花》还是《秋日和》,或者说《晚春》《麦秋》以及《秋刀鱼之味》,都是这个题材的各种变奏。对这一题材的偏好说明了他的内心。

我们注意到,在这些电影中父亲或者母亲都是丧偶的。这里面基本的情感冲突就在于父母丧偶,如果女儿出嫁,父母就无人照料。但他们都不把父母再婚作为解决这个问题的选项。在《晚春》里面,原节子已经说了:她觉得父亲再婚不体面。因为这是父亲对于自己死去母亲的背叛,是对他们情感的一种侮辱。于是影片真正的情感角力就在于,父亲或者母亲为了女儿的幸福,忍痛要把她嫁出去,而女儿为了父母,倔强的不想嫁出去。这是两种异曲同工的牺牲。

牺牲,是小津安二郎电影中最重要的主题,虽然小津远不如他的同代导演沟口健二表现得那么撕心裂肺,但在情感浓度上其实不遑多让。而随着这种牺牲而生的,是一种感人至深且沉默的高贵。

这也是他的电影形式如此简单的原因,因为任何花俏的技巧都是轻浮,都是滥情。滥情是不高贵的。他电影里那种始终如一的矜持节制的情感表达也是如此,因为这代表一种对于泛滥的控制,一种对于轻浮的拒绝。

小津安二郎的高贵是禁欲主义的,他欣赏的不是情感的爆发,而是为了他人的一种隐忍。这也是他和被称为他同门同派的侯孝贤之间的最大区别。

侯孝贤是江湖儿女,小津安二郎是老派的绅士。侯孝贤欣赏快意恩仇,而小津则钟情隐忍不发。小津安二郎影像的节制,是因为克制是一种高贵,侯孝贤的影像的节制,则来自于天地不仁以万物为刍狗是一种常态。侯孝贤的悠远,是人在天地之间的渺小,而小津安二郎的悠远,则是琐碎的举手投足间,那背后情感被压抑着的浓烈。

也是因为小津安二郎对于高贵的执念,让他有着一种强烈的道德洁癖,所以他的电影本质上是不宽容的。他隔绝了人性和这个世界更多更丰富的空间,于是小津安二郎的电影呈现出一种盆景般的精雅,某种程度也可以说是刻意求工的局促。

小津的最大好处和坏处都在这里。他是一个风格家,一个过于风格的风格家。在他看似闲散的笔触里,其实没有一处闲笔。在他看似不偏不倚的态度里,其实有着强烈的道德偏好。就像他的电影看似在飞翔,却只是一个标本的飞翔姿态。那些看似轻盈的大面积留白,其实也有着让人难以承受的重压。

责任编辑:郭惠芬