2月7日,当亚冬会的主火炬在哈尔滨冰雪大世界被点燃,全国的目光又投向了哈尔滨。在经历了前一年的爆火后,哈尔滨在2024—2025年的冬季仍旧是热门旅游目的地。

哈尔滨市文旅局表示,据大数据测算,2025年春节期间(1月28日至2月4日),哈尔滨市累计接待游客1215.1万人次,同比增长20.4%,旅游总花费191.5亿元,按可比口径同比增长16.6%,游客接待量与旅游总花费均达到历史峰值。

无论是身处哈尔滨文旅行业的“圈内人”,还是生活在哈尔滨的普通市民,对于前一年“尔滨”的走红似乎都能分析些名堂出来。一种流行的观点是其中既有偶然,也有必然——“偶然”是一连串突发事件和互联网营销共同作用的奇迹,“必然”则是一个类似于“机会总是留给有准备的人”的故事。

整个2024年,在“偶然”的力量逐渐消散后,哈尔滨从上到下都格外忙碌。到了现在,哈尔滨的野心已显露无遗:它不满足于做一个“网红”,它希望能够“长红”。

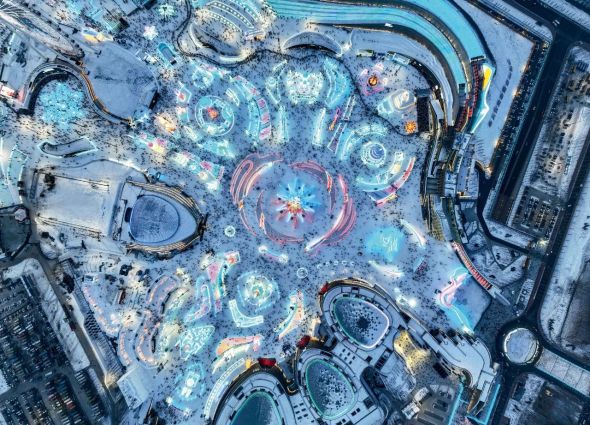

哈尔滨冰雪大世界园区内的冰建景观。图/冰雪大世界供

仍是“顶流”

每到整点,当冰雪大世界的超级冰滑梯和雪花摩天轮开放新的预约时段时,园区里数以万计的游客不约而同拿出手机,开始抢票。

这是一个极其紧张的时刻。两个超级冰滑梯项目的长度分别为521米和365米,雪花摩天轮则是可以俯瞰整个冰雪大世界的地标,在冰雪大世界,它们是南方游客格外钟爱的游玩项目。几乎所有关于冰雪大世界的旅游攻略都会列出一些抢票的秘诀,因为客流量太大,预约的难度太高:以521米的超级冰滑梯为例,每隔两小时只能放出1300张票,而整个园区有几万人。能够成功预约、游玩三个网红项目的游客,都被认为是幸运儿。

所有人都能感觉到,今年冰雪大世界的游客更多了。即便有前一年冰雪季大幅提升的游客接待量作为基数,2024—2025年冰雪季,哈尔滨各个景区的接待量仍然有显著增加。

冰雪大世界由哈尔滨马迭尔文化旅游投资集团(以下简称“马迭尔文旅集团”)负责管理运营,其统计数据显示,2024—2025年冰雪季,截至2月8日晚,冰雪大世界累计接待游客284.5万,同比增长30%。其中2月1日(大年初四)单日入园游客数量超过10万人次,是历届单日入园新高。即便不是春节期间,冰雪季单日入园游客数量的均值也在5万人次以上。

此外,截至2月8日晚,太阳岛雪博会累计接待游客25.05万人次,同比增长52.82%;第七届哈尔滨冰雪嘉年华累计入园170.34万人次,同比增长28%;冰灯游园会累计接待游客 121.82 万人次,同比增长 36.5%。

哈尔滨文旅从业人员明显感知到,一些变化正在发生。

通常,哈尔滨旅游的旺季从12月末开始,不过黑龙江大学教授、省科顾委旅游组副组长崔玉范发现,2024年旺季有所提前,从11月就开始了。哈尔滨极地公园副总经理张志铭说,2024年11月,虽然哈尔滨很多冰雪景区还没开放,但是极地公园的游客数量已经有显著增加,增幅接近20%。

哈尔滨中央大街亚冬会纪念品商店销售的亚冬会吉祥物 “滨滨”和 “妮妮”。摄影/本刊记者 张馨予

冰雪季的旅游热潮甚至开始蔓延到夏季。过去,哈尔滨夏季旅游的吸引力相对不高,其标签是“旅游集散地”,许多游客会从哈尔滨出发前往满洲里、内蒙古草原等。但是2024年夏季变化出现了。崔玉范说,2024年夏季,哈尔滨多个景区的接待人数和旅游收入都创下了历史纪录。

省外游客成为哈尔滨旅游的绝对主力。伏尔加庄园是以哈尔滨历史为依托,以俄罗斯文化为主题的旅游景区,其总经理韦敏芳说,最近的两个冰雪季,省外游客的占比超过70%。张志铭则指出,往年的夏季,极地公园的省内游客比例在70%以上,但2024年的夏季,极地公园的省外游客比例已经达到约60%。

在144小时过境免签政策出台后,哈尔滨的境外游客比例也大幅提升,各个景区随处可见外国面孔。

携程发布的《2025年春节旅游总结报告》显示,哈尔滨位列春节期间国内十大入境游热门目的地之一,哈尔滨入境游订单量同比增长216%,大量泰国、韩国、马来西亚等国家和地区的游客来哈尔滨过春节。

韦敏芳说,2024年12月10日之后,进入了东南亚的假期,伏尔加庄园迎来了大量新加坡、马来西亚、泰国、柬埔寨、越南等国家的游客。2024年12月10日至2025年1月5日,园区有四分之一的游客是境外游客。

“尔滨”变了

如果说2023—2024年冬季,哈尔滨文旅的火爆中仍有相当一部分偶然因素,那么到了2024—2025年冬季,哈尔滨文旅热潮的延续则更接近于全市上下共同塑造的结果。

“尔滨”变了。在本地人眼中,这种变化体现于中央大街的人行地下通道铺设了红色的防滑地毯,就连扶手都是温暖的红丝绒,餐厅呈上的皮冻、红肠和冻梨都经过精致的摆盘。但这只是“尔滨”变化的表象。

在哈尔滨文旅系统内部人士看来,“尔滨”的变化要显著和深刻得多。

涉及冰雪经济的决议,行动速度都变得更快、更早。2023年12月18日,冰雪大世界一开园,黑龙江冰雪产业研究院院长张贵海就时刻关注冰雪大世界的状况。黑龙江冰雪产业研究院是国内第一家以冰雪产业、冰雪经济等为研究方向的科研机构,承担了黑龙江众多冰雪项目的规划设计、包装营销等。原本冰雪大世界晚上10点就不卖票了,张贵海认为这个营业时间需要调整。

哈尔滨一家冰雪装备企业生产的滑雪板等产品。图/受访者提供

“南方人晚上12点正是吃夜宵的时候,不能关得太早。”2023年12月25日,张贵海递交了关于调整冰雪大世界营业时间的报告,建议将营业时间改到上午10点到晚上12点。当天,哈尔滨市委书记等就召开了专家会,讨论应如何调整冰雪大世界的营业时间,以及如何解决由此带来的员工劳动待遇、交通接驳等问题。第二天,冰雪大世界的营业时间做出调整,改为晚上12点闭园。

2024年春节前一天,黑龙江冰雪产业研究院向黑龙江省委副书记、省长梁惠玲递交了一份关于如何打造冰雪经济四季长红的报告,里面提出了一些具体的建议,之后,他们接到了省里的课题,让他们继续研究如何实现冰雪经济四季长红。到了2024年夏季,一些冰雪的延续活动出现了,例如7月哈尔滨冰雪小世界对外开放,这是由冰雪大世界原班人马设计的室内冰雪馆,让游客在夏季也能观赏冰雕、玩上滑梯。

崔师尧从2015年起成为冰雪大世界的主创设计师,至今已完成九届冰雪大世界的设计工作。他对《中国新闻周刊》说,往年冰雪大世界的设计工作要从五六月份才开始,但是第二十六届冰雪大世界从2024年3月就开始了设计工作,10月末才定稿,其间省委、市委各级领导都来参加过方案会议。

哈尔滨对于文旅的重视程度,在2024年几乎到达一个峰值。

马迭尔文旅集团相关负责人说,在冰雪大世界里看见省市领导,大家都习以为常,“经常自己就过来了,随时提出各种改进的意见,这种重视是以前从来没有的”。

张志铭发现,文旅部门在最近很长一段时间都是晚上8点以后下班,每天维持着紧张的工作节奏,“如果过去文旅只是一个条线,从2023年冬天开始,文旅似乎已经变成一个主线,开始牵头协调很多部门开展工作,被赋予了更多机会”。韦敏芳也感觉到,文旅部门最近一年多以来在全市各部门中的地位逐渐升高,“大家对文旅的认可度都越来越高了,如果说以前是用地产的产业链带动其他行业,现在则是用文旅的产业链带动其他行业”。

不仅哈尔滨的文旅部门如此,黑龙江的文旅部门亦是如此。许多东北的文旅从业者总说,2023年,黑龙江举全省之力打造了哈尔滨的爆火。韦敏芳提到,2024年,黑龙江省文化和旅游厅邀请了一大批百万级粉丝的旅游大V到伏尔加庄园等景区进行宣传,“如果要我们民营企业自己邀请,考虑到费用可能就会放弃了”。

为了推介哈尔滨,黑龙江省文化和旅游厅还走到了海外。2024年10月以来,黑龙江省文化和旅游厅长何晶前往柬埔寨、马来西亚等东南亚国家和地区参加冰雪旅游海外推介交流活动,推介冰雪大世界、亚布力滑雪度假区、东北虎林园、松花江嘉年华等旅游品牌。过去,很多东南亚国家到哈尔滨没有直飞航班,这次推介过后,2024年12月25日,一架泰国亚洲航空公司的空客A330带着377名东南亚游客落地哈尔滨,此后曼谷至哈尔滨直航包机航线正式开通,该航线每周二、四、六执行,共21个往返航班,以便利两地游客互访。

张志铭说,由于海外游客增多,文旅部门还协调金融部门在极地公园的售票处开通了外币支付的功能,并且引导各个景区在园区设置多国语言标识。

整个2024年,哈尔滨的文旅企业也在加快布局新业务。

马迭尔文旅集团相关负责人说,2024—2025年冰雪季,马迭尔文旅集团升级了亚布力、玉泉狩猎场两大滑雪基地,“前几年,黑龙江在‘雪’上落后了,现在我们开始补‘雪’的短板”。

此外,哈尔滨市委委托马迭尔文旅集团注册了“尔滨”商标。马迭尔文旅集团作为“尔滨”城市品牌的运营商,开发了“尔滨礼物”店,“这是补我们在零售业的短板”。2024年11月,哈尔滨和波司登达成深度战略合作,推出了“尔滨×波司登”联名系列。

无论是“尔滨礼物”还是“尔滨”和波司登的联名合作,采取的都是轻资产运营,即品牌授权。“我们没有投入大量资金。”马迭尔文旅集团党委书记、董事长孔庆滨说,“尔滨”产品落地背后,是企业思维的转变,企业不用投入大量资金,也可以推动文旅产业融合发展,“这是一种合作共赢”。他认为,这次合作也显示出东北文旅向市场化转型更加显著。

在崔玉范看来,整个2024年,市场主体的积极性也超过了政府预期。张志铭说,过去极地公园通常是人工监测互联网上关于景区的舆情,但是在2024年,极地公园专门购买了舆情监测软件,还会安排专人每天在销售平台、社交平台处理游客的诉求。作为民营企业的伏尔加庄园,则在2024年夏季投资3000余万元建成了雪姑娘童话城堡,这个白色城堡群成为伏尔加庄园新的地标建筑。

重新认识冰雪

哈尔滨全市上下努力延续文旅热潮的背后,是2023—2024年冰雪季哈尔滨获得的巨大收益。

中国旅游研究院发布的《哈尔滨冰雪旅游发展报告(2025)》指出,2023—2024年冰雪季,哈尔滨市接待游客8700多万人次,同比增长300%,实现旅游收入1248亿元,同比增长500%。

张贵海说,旅游收入除了门票等直接收入,也包括游客在哈尔滨的吃、住、行等产生的间接收入,“这是一个很长的消费链”。在这个消费链中,许多哈尔滨的普通市民都会获益。“过去,哈尔滨的饭店冬天哪会有排队?但现在不少饭店都要等座,晚上12点了烧烤店还在排队。原来出租车司机一天挣350元就算是很多的,现在有的一天能挣500元,好的时候甚至能挣到700元左右。”

冰雪旅游人数的增加也带动了冰雪装备的需求量。哈尔滨乾卯雪龙体育用品有限公司(以下简称“乾卯雪龙公司”)成立于2002年,主营产品包括滑雪鞋、滑雪板固定器等。该公司副总经理李智博说,过去,乾卯雪龙公司平均一年能卖4000副滑雪板固定器,但是2023—2024年冰雪季卖了约13000副,销量翻了几倍。

“连着两个半月,我们从早上8点干到晚上10点半,一天都没有休息,最后还推掉了将近200万元的订单,实在没办法做了。”李智博说,订单来自全国各地,不过大部分来自东北三省。

游客在冰雪大世界的梦想大舞台跟着“左右哥”蹦迪。摄影/彭麒玮

虽然哈尔滨的爆火超出许多本地人的意料,但是崔师尧认为,是哈尔滨多年的积淀让城市承接得了那时的流量。对于想要了解哈尔滨冰雪历史的人,崔师尧会建议他们到哈尔滨冰雪文化博物馆去看看,那里记录了哈尔滨冰雪文化的起点。

20世纪60年代以前,哈尔滨的冬天除了冰就是雪,城市里一片冷清,老百姓生活单调,习惯冬天躲在家里“猫冬”。公园没人去,成了“半年闲”。1963年春节前,时任黑龙江省委书记兼哈尔滨市委第一书记任仲夷在哈尔滨市香坊区视察农贸市场时,意外发现有两个用铁皮水桶冻成的空心冰坨,在里边点上蜡烛当灯用。

任仲夷提出一个大胆的设想:正月十五在兆麟公园搞个冰灯展,就叫冰灯游园会。1963年元宵节前夕,哈尔滨首届冰灯游园会召开,6天接待了25万人次,占当时全市总人口的十分之一。

自此,冰灯成为哈尔滨的象征之一,亚冬会开幕式便是由一个小女孩提着手中的冰灯开启,兆麟公园的冰灯艺术游园会也一直举办到如今的第51届。

哈尔滨与冰雪运动的渊源,则可以追溯到100多年前。张贵海对《中国新闻周刊》说,随着1898年中东铁路建成通车,哈尔滨成为欧洲现代冰雪运动进入中国的第一站。1905年,中东铁路公司在阿城区玉泉镇建立了铁路职工第一个滑雪场,主要供中东铁路专家休闲娱乐。1907年,中国首座用于竞技比赛的滑冰场在哈尔滨落成,两年后,中国首个速滑协会也在哈尔滨成立。

哈尔滨还有几十年举办冰雪赛事的历史。1953年,全国首届冰上运动会及全国首届冬季运动会在哈尔滨举办。1996年,哈尔滨成为中国第一个举办洲际冬季运动会的城市,举办了第三届亚洲冬季运动会,因此当2025年哈尔滨举办第九届亚洲冬季运动会后,哈尔滨也成了中国首个“双亚冬之城”。甚至早在1978年,黑龙江省和哈尔滨市就开始启动“百万青少年上冰雪活动”,40多年来持续开展。

然而,即便冰雪旅游和冰雪运动在哈尔滨的发展都有深远历史,很长一段时间里,哈尔滨并没有发展出大规模的冰雪产业。“百万青少年上冰雪活动”也曾在举办20多年之际遭遇“冰场数量减少”的质疑。

张贵海说,东北真正成体系、成规模、具有产业导向地发展冰雪经济,是最近10年的事情。

2015年,北京成功申办2022年冬奥会,“冰雪经济”的第一把火被点燃。2016年3月,习近平总书记参加十二届全国人大四次会议黑龙江代表团审议时指出:“绿水青山是金山银山,黑龙江的冰天雪地也是金山银山。”张贵海说,这之后,文旅行业从业人员对冰雪经济的认知逐渐发生了变化。

“原先大家认为冰雪经济一定要有物态的雪、物态的冰,现在大家对冰雪经济的认知是,冰天雪地的空间中所有生产要素整合重组而形成的冰雪活动中产生的经济效应。”张贵海解释,冰天雪地中所形成和积累的生产、生活、人文的内容,可以通过产业化的形态变成产品,“比如人们去北极,看的未必是冰雪,可能是奇幻的极光现象,在哈尔滨除了有滑冰滑雪,也有采冰节、冰钓节,这些都是可以开发的产品。”

2021年以来,东北三省对冰雪经济的重视持续加码,相继出台有关冰雪经济的发展规划、实施方案。

黑龙江省在2022年发布《黑龙江省冰雪经济发展规划(2022—2030年)》,提出了到2030年“冰雪旅游总收入达到2000亿元”和“冰雪产业总产值突破4500亿元”的目标,并配套出台了《黑龙江省支持冰雪经济发展若干政策措施》。

崔玉范记得,从2021年开始,他受邀在黑龙江省委党校讲授关于冰雪经济和冰雪旅游的课程,结合自己从20世纪80年代以来的从业经验,给干部们解读如何落实冰雪经济相关政策和推动冰雪旅游高质量发展等主题,也会分析国内外冰雪经济的案例。

新一轮国企改革深化提升行动也在一定程度上助推了哈尔滨冰雪经济的发展。2023年,哈尔滨市委、市政府推进市属国企战略性重组和专业化整合工作,哈尔滨的“国字号”文旅企业进行了一次战略重组,马迭尔文旅集团在此背景下挂牌成立,成为哈尔滨市属唯一以文旅产业为主业的国有企业集团,运营管理冰雪大世界、太阳岛风景区、亚布力滑雪旅游度假区、松花江冰雪嘉年华、冰灯艺术游园会、索菲亚教堂、马迭尔宾馆等文旅品牌。

孔庆滨对《中国新闻周刊》说,过去哈尔滨文旅企业的特点是小、散、杂,虽然掌握的资源都很知名、声量很高,但是企业发展规模相对较小,“现在把‘国字号’文旅企业全部整合,是聚指成拳”。

张贵海认为,把文旅品牌放到一个集团运营,可以把各种资源整合到一个战略格局中发展,避免了景区的碎片化、诸侯化、同质化,也可以减少恶性竞争。

现在许多哈尔滨景区之间维持着友好的关系。伏尔加庄园停车场的大看板上贴的不是自家的海报,而是索菲亚教堂、东北虎林园等其他景区的宣传。韦敏芳说,大家有一个共识,相互支持、相互帮助。

如何长红?

基于数十年从事文旅企业管理和文旅产业研究的经历,崔玉范发现了一个规律:一个旅游目的地火了以后,如果只让它自然发展、不居安思危,不采取进一步创新发展的措施,那么三到五年之后,市场对其的关注度和接待人数就会下跌。

如何冲破这个规律向更高层次发展,是摆在哈尔滨面前的严峻课题。

2024年11月以来,一系列关于积极发展冰雪经济的顶层设计陆续出台。11月,国务院办公厅印发《关于以冰雪运动高质量发展激发冰雪经济活力的若干意见》。随后,中央区域协调发展领导小组办公室印发《推动东北地区冰雪经济高质量发展助力全面振兴取得新突破实施方案》。

2024年12月,黑龙江省结合本省实际印发了《黑龙江省关于以冰雪运动高质量发展激发冰雪经济活力的实施方案》(以下简称《实施方案》),共10个部分,21项重点任务,明确了50条具体措施。

哈尔滨发展冰雪经济仍然有自身的困境。冰雪经济产业链包括冰雪运动、冰雪装备、冰雪文化、冰雪旅游,在这个体系中,哈尔滨仍然存在短板。

冰雪运动方面,崔玉范说,哈尔滨乃至黑龙江依然有许多冰雪运动场馆比较陈旧,这不利于冰雪运动和冰雪经济高质量可持续发展。

第26届哈尔滨冰雪大世界园区。摄影/彭麒玮

至于冰雪装备产业,一直不是哈尔滨的强项。其实,哈尔滨是全国较早开始生产冰雪装备的城市之一,不过张贵海指出,哈尔滨没有形成较大的冰雪装备产业规模。一方面,早前冰雪经济发展缓慢、市场需求不大,另一方面,改革开放以后整个黑龙江的轻工业产业链已经出现断档,冰雪装备的生产制造也不免受到影响。

李智博说,2016年,乾卯雪龙公司开发了一款滑雪板固定器,其中需要某种指甲盖大小的弹簧,但是在哈尔滨怎么都找不到,后来辗转打听到一家手表厂能生产,但是老师傅纯手工做的,一个弹簧要10元,“实在用不起”。后来乾卯雪龙公司在上海找到了一家弹簧厂合作,一个弹簧只要几分钱。2024年,李智博到扬州出差,他发现给公司做冲压模具的厂家旁边就是产业链上下游的各类厂家,在一条街上走10分钟,所有需要的材料都能备齐。这是哈尔滨完全不具备的产业基础。

近两年,黑龙江已经开始鼓励从省外引进一些厂家和专利技术,鼓励本土企业对技术进行提升改造。不过张贵海认为,“市场是优胜劣汰的,市场不相信眼泪,哈尔滨没有必要在同类型产品上和南方恶性竞争,我们可以在大型冰雪装备器材等产品上做出比较优势,以研发带动生产”。

而在冰雪旅游方面,哈尔滨在公共服务基础设施建设上还需提升。一个典型案例是,哈尔滨太平国际机场作为东北地区旅客吞吐量第一的机场,至今没有开通往返市内的地铁。此外,哈尔滨一些景区至交通枢纽、干线公路以及邻近景区间连接道路规划建设仍不完备。崔玉范认为,哈尔滨乃至黑龙江在冰雪旅游上具有得天独厚的自然资源优势和原发优势,尤其是在国内冰雪旅游和冰雪经济方面具有很强的引领作用,因此,有关基础设施建设和重大赛事的投资,国家是否应给予更多支持?

尽管2023年以来,哈尔滨以“讨好型城市”的名声为游客所知,但是到这个冰雪季,社交平台上有关“避雷哈尔滨旅游”的内容大幅增加,有人认为冰雪大世界的大滑梯、摩天轮太难预约、门票太贵,有人认为酒店业、餐饮业的服务意识还不够高。毕竟,许多游客的期待值已经在铺天盖地的宣传后被拉高,而提升旅游服务质量是一个系统工程,不是一朝一夕可以完成的。

对于让哈尔滨在发展冰雪经济中实现长红,民企的重要性不可忽视。一些民企表示,当下还需要更多信心。

多位酒店、民宿从业者对《中国新闻周刊》说,2024年入冬以来,经营状况不及预期,整体入住率不如上年,甚至有一位民宿老板说入住率较上年下降了30%—40%。经过前一年酒店、民宿供不应求的状况后,许多新人入局、投资,2024年哈尔滨经营范围含有“住宿服务”关键字的经营主体就增加了8935户,同比增长200%左右,然而很多人发现客流量同比例增长。

2024年12月6日,哈尔滨酒店行业协会正式成立,一位哈尔滨酒店行业协会会员单位的负责人说,过去一直没有人牵头做这件事,而南方这类行业协会是很普遍的,“现在行业内大家希望多交流”,才终于成立行业协会。

一位从省外返乡到哈尔滨创业的企业家对《中国新闻周刊》说,“投资不过山海关”的现象已经得到改善,但是相比南方很多城市,哈尔滨的营商环境还是有待提高。他认为,哈尔滨应该更加关注“小招商”,抢夺本地的年轻人才回流到哈尔滨,“他们是应该被保护的星星之火”。

他一直记得,2023年底在网上看到许多远在他乡的哈尔滨人写下感想:看到哈尔滨火了,激动得流下眼泪,即便离开了哈尔滨,却无法抑制地为家乡高兴。他想,哈尔滨还需要创造更好的环境,让这些年轻人愿意回家。

(实习生李钊娜、刘羽樊对本文亦有贡献)

发于2025.2.17总第1175期《中国新闻周刊》杂志

杂志标题:“网红”尔滨如何长红?

记者:张馨予

编辑:徐天